6月に日本プライマリ・ケア連合学会が指針を公表

新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)が、感染症法の分類で「5類」に変更されてから2ヶ月が経過しようとしています。これにより感染者の全数把握、入院勧告、感染者・濃厚接触者の外出制限はなくなりました。この結果、新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象から外れ、現在は感染拡大期に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を発令されることもありません。

感染症法上の5類への変更は、変異株の変遷により、かつてと比べ感染時のリスクが低下したとの評価に基づく措置ですが、高齢者や基礎疾患保有者にとっては、依然としてインフルエンザよりも重症化・入院リスクは高い感染症のままです。このため高齢者が多い医療機関や介護施設では今も厳重な感染対策が取られていることが少なくありません。しかし、改めて言うまでもないことですが、新型コロナウイルスが消滅したわけではありません。

直近の6月19~25日の1定点当たりの感染者数は全国レベルでは6.13。4週間前の5月22~28日の3.63からじわじわ増加しています。そして最近では沖縄で猛威を振るっています。沖縄県内の1定点当たりの感染者数は、6月19~25日の1週間で39.48人と全国平均の6倍以上に達し、既に第8波のピークを越えたとも指摘されています。沖縄県の場合、本州などと観光客の行き来もあるため、今後全国規模で感染者が激増する恐れがあります。

感染対策の基本的な考え方は?検査はどの程度実施するべき?

介護施設の場合、今回の5類の変更でによりどの程度まで感染対策を行えばよいかに戸惑いを感じているケースも少なくないでしょう。そうした中で日本プライマリ・ケア連合学会感染症委員会が6月26日付で「医療機関と高齢者施設における感染対策の考え方 新型コロナウイルス感染症 5 類移⾏後の対応について」と題する指針を公表しました。

手指衛生

身体ケアを行う介護者は擦式アルコール製剤、血液など目に見える汚れがある場合は流水と液体石鹸を使った手指衛生、血液、体液、排泄物、傷ついた皮膚や粘膜に触れる場合は、手指衛生後に使い捨ての手袋を着用してその適切な着脱と手袋使用後の手指衛生が必要としています。

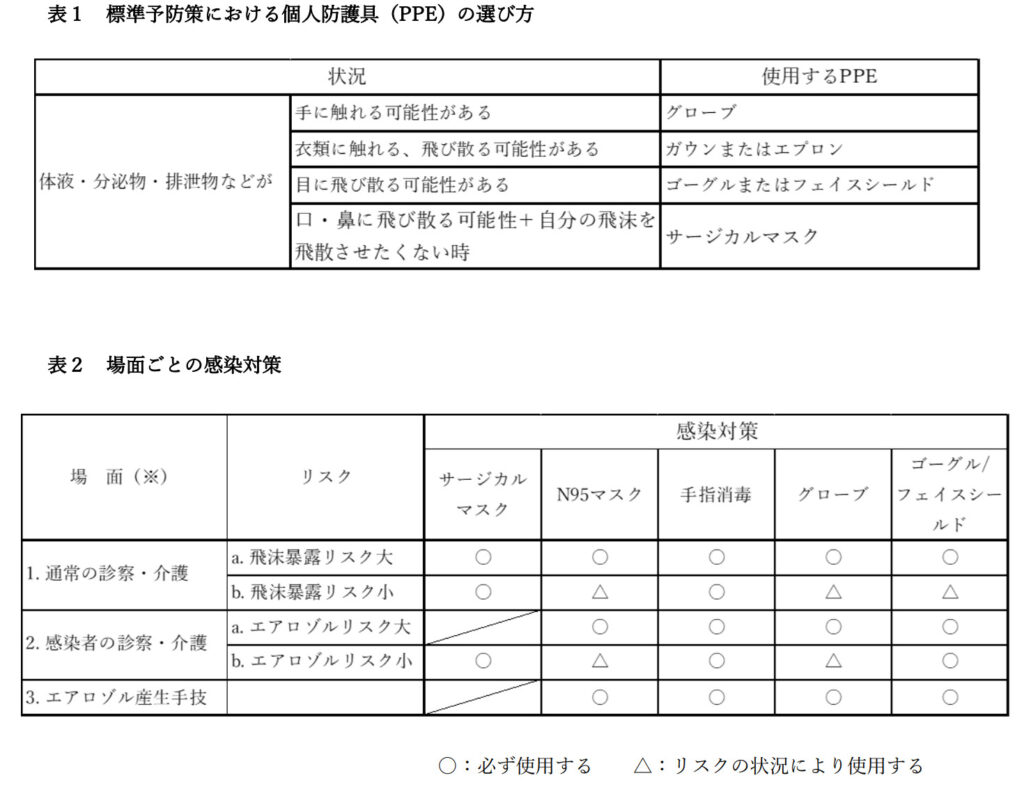

個人防護具(マスク・グローブ・エプロン・ガウン)

分泌物や排泄物の飛散で鼻や口を汚染する可能性があるとき、原因が不明で咳がある人、新型コロナやインフルエンザの感染している人のケアにあたる時はサージカルマスクの着用を推奨しています。また、咳の飛沫などにより目が汚染される可能性がある場合には、ゴーグルやフェイスシールドも必要としていますが、この際にケア対象となる高齢者がサージカルマスクを着用している場合は必ずしも必要としないとのこと。

また、新型コロナやインフルエンザの流行地域では、無症状でも共用空間では全ての人のマスク着用を推奨しています。さらになお、乳幼児、認知機能が低下した高齢者、基礎疾患の状態などでマスクの継続着用が困難な人については、ことさらにマスク着用を強要しないよう求めています。

なお、個室や個人のベッド上など公共性の低い場所、利用者の出入りの少ない施設では共用スペースでも入居者がマスクを外して過ごすことも可能としています。ただし、介護従事者は常にマスクを着用して業務にあたることを推奨し、周囲に人がいない場面などは、各施設の管理者が判断をすることも可能としています。

N95マスクは、原則として新型コロナウイルスに感染している患者で激しい咳がある、あるいはエアロゾル産生手技を行う場合に着用するとしていますが、短時間の接触で室内換気が良好な場合は、双方がサージカルマスクを着用することで感染リスクを低減できる旨が記載されています。

グローブは、健常な皮膚の接触では不要で、創傷や感染リスクのある処置や疾患、具体的にはウイルス性胃腸炎などでの接触感染予防策を要する場合や帯状疱疹や蜂窩織炎など感染がある皮膚の処置の際の着用を推奨しています。ただし、接触が短時間で手指衛生ができる場合には必須とはしていません。

エプロンやガウンは、介護者の衣類や露出部位が汚染される可能性のある場合、血液・体液・排泄物で汚染する可能性のある場合に着用し、肘より上が汚染されるリスクがある場合は袖のある使い捨てのガウンが必要としています。これらは使い捨てが原則です。

5類移行後、どこまでが「必要な対策」でどこからが「過剰な負担」なのか。現場の負担を減らしつつ、安全を守るための「医療対応体制」の作り方をこちらで詳しく解説しています。

▶ [【無料提供】介護施設における医療対応体制構築のポイント] を無料でダウンロードする

エアロゾル感染対策

基本は「密集の回避」で、▽待合室、デイルーム、浴室、送迎車内など座席の配置を工夫による空間の広い活用▽室内の換気扇による常時換気を基本に人数が多い場合の窓開け換気の併用▽あくまで補助的手段としてのHEPAフィルターや紫外線殺菌照射の追加、などの推奨事項を紹介しています。

医療機関におけるゾーニング

感染者が発生した場合のゾーニングは、フロア単位は必要ではなく、居室単位で良いとしています。

訪問者の面会制限

入居者の身体的・心理的・社会的な影響を考慮し、地域内で流⾏状況次第で感染対策を守ることが難しい子どもの面会制限や一時的な全ての面会を中止はあり得るものの、過剰な制限をかけないよう配慮を求めています。

そのうえで訪問者に発熱や症状のないことを確認し、施設内でのマスク着用や決められた場所での面会などの感染対策が遵守されるならば、一度に面会できる人数は制限しなくても良いとしています。感染者の療養期間

他人に感染させるリスクが高い発症後5日間の外出自粛、発症後10日間のマスク着用と手指衛生の励行を推奨しています。濃厚接触者は、可能ならば感染者の発症日を基準に7日間は発症の可能性を踏まえた体調確認、手洗い・マスクの着用、高齢者等との接触回避が望ましいとしています。

【Q&A】介護職員個人の旅行や外食に制限は必要?

制限やリスクの強調は不適切とし、日頃からの基本的な感染対策遵守と疑われる症状があれば仕事を休むことが重要としています。また、症状や発熱を認める場合、速やかに検査を受け、陰性であっても症状を認める期間中は仕事を休み、その後も1週間程度は周囲への感染予防を心がけるよう求めています。

【Q&A】新規の入所者に対する新型コロナやインフルエンザのスクリーニング検査は実施すべき?

施設のある地域の流⾏状況次第で検討するものとし、入所前と過去7日間の症状の有無の確認と可能ならば入所後5日間は個室で見守りが望ましいとしています。

【Q&A】施設職員への定期的な新型コロナ検査は実施すべき?

行政からの支援や要請がある場合は一考に値するとしながらも、職員のワクチン接種状況が良好な場合や体調不良時に速やかに休める環境が整っているなど施設内対策が進んでいる場合はその必要性は低くなるとしています。一方で定期的な検査は、施設内感染のリスクを減少させるものの、基本的な感染対策を代替するものとはならないことを強調しています。

【Q&A】入所者に新型コロナやインフルエンザなどの感染を確認した場合に全例で抗ウイルス薬を投与すべき?

かかりつけ医や嘱託医との速やかな相談による決定を推奨しています。

日本プライマリ・ケア連合学会 感染症委員会「医療機関と高齢者施設における感染対策の考え方 新型コロナウイルス感染症 5 類移行後の対応について」

また、制度が変わっても、高齢者施設における対策の「本質」は変わりません。多くの施設長が参加した、感染症対策の決定版セミナーの内容をレポートとしてまとめました。

▶ [【セミナーレポート】施設長が知っておくべき高齢者施設におけるコロナ対策の本質とは] を無料でダウンロードする