介護施設における医療ニーズは年々増加しており、病院並みのケアが求められるシーンも存在します。特に「看取り」と呼ばれる、身体的・精神的苦痛を緩和・軽減しながら自然な生活を最期まで支えるケアができるかどうかは、施設の経営にも大きく影響する要素です。

現場で働く介護スタッフや医療者の人的リソースが逼迫しているなかで、どうすれば医療対応レベルを上げて、看取りに取り組めるのか。今回は「介護施設における看取り率向上」をテーマに、社会福祉法人若竹大寿会 常務理事の竹田先生と、医療介護の未来を語り合いました。

特別養護老人ホーム(以下、特養)と介護老人保健施設(以下、老健)の受診データに現れた顕著な違いを比較しながら、目指すべき医療体制を模索します。

竹田雄馬

社会福祉法人若竹大寿会 常務理事・緩和ケア医

幼い頃より高齢者施設でのボランティア活動をしてきた経験から、施設スタッフや利用者は家族同然。ケアの現場に強い思いを抱き、医師を志す。横浜市内の民間社会福祉法人で最も多種類の介護保険サービスを提供する若竹大寿会にて、緩和ケア医として勤務する傍ら、最善のケアと現場スタッフのやりがいの両立を目指してコロナ対策や施設医療を推進中。

高福祉国家と比べて顕著に少ない「施設死」

青柳:前回の対談「データで紐解く 特養の医療アクセス|改善の鍵は《配置医師との契約内容》」では、特養における医療介護連携および嘱託医制度の課題についてお話しいただきました。

今回は「介護施設における看取り率向上」をテーマに、前回とは別の切り口で医療アクセスについて考えていきたいと思います。お看取りは加算対象として施設の収益にも関わるポイントですから、重要だと考えていらっしゃる施設長が多い印象です。

竹田:そうですね。運営の面はもちろん、利用者様にできる限り住み慣れた場所で最期を迎えていただくためにも実現させなければいけないと考えています。特養を「終の住処」として選択してくださる方も多いですから。

本題である施設の看取りについてお話しする前に、人口動態から見た死亡場所割合についてお話させてください。

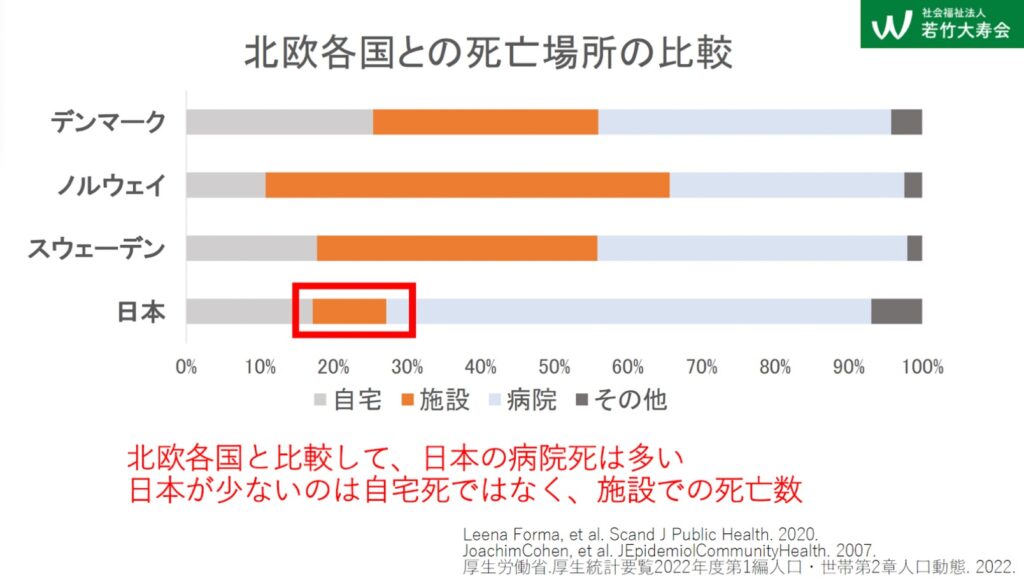

日本は諸外国と比べて「病院死が多く、自宅死が少ない国」と認識している方が多いと思いますが、これはあまり正確な認識ではないと思っています。たしかに日本ではアメリカや欧米諸国に比べて病院死の割合が極めて高いのですが、自宅死の割合は決して低い水準ではありません。

日本の社会福祉制度を検討する上でよく比較対象となる北欧諸国(デンマーク、ノルウェー、スウェーデン)と比べてみたのがこちらのグラフです。

青柳:自宅での死亡比率に着目すると、スウェーデンと同じぐらいの水準ですし、ノルウェーより高いくらいなんですね。「病院死が多い」という意味では認識通りでしたが、自宅死の割合は高福祉国家並だという結果は意外でした。

竹田:そうですよね。在宅医療や訪問看護のような居宅サービスの質は今後も上がってくるでしょうし、どこまで自宅でのケアができるか、私たち緩和ケア医も着目しているところです。

ただ、自宅でのケアというのは介護離職や老老介護、ヤングケアラーなどの問題も付きまとってくるところですから、国や地域がどこまでサポートできるかという課題が残ります。

そういう状況において、このデータが示す「施設死の少なさ」というのは大きな課題でしょう。病院ではなく、施設が看取りを担える存在になることは今後の多死社会で大きな意味を持つと思っていますし、社会保障費ともリンクしてくる内容だと思います。

青柳:こうしたデータが出るということは、諸外国では日本に比べて終末期に入院になるケースが少なく、施設での看取り率が高いということでしょうか?

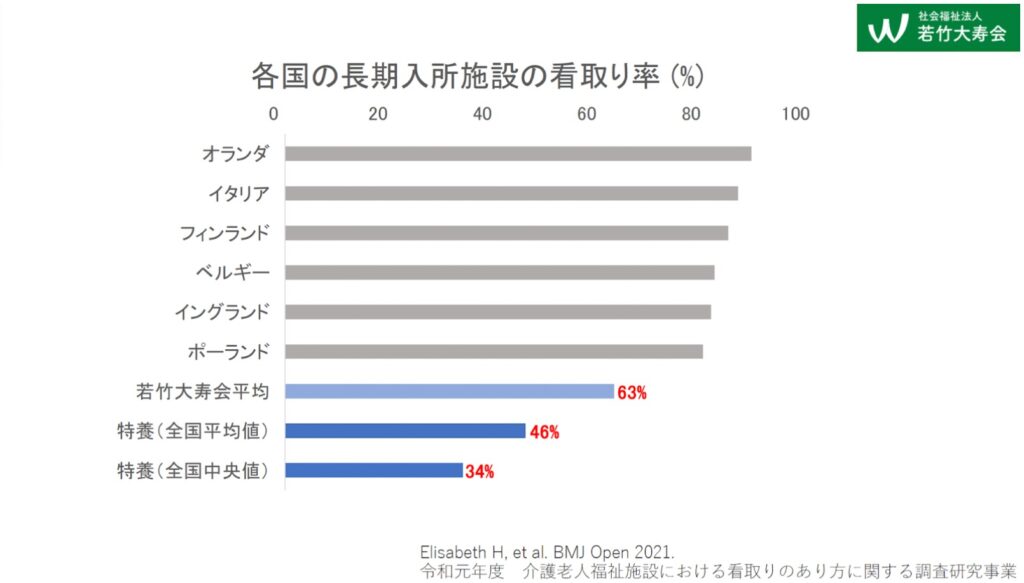

竹田:はい。実は欧米諸国は80%、場合によっては90%を超える看取り率があります。長期入所施設に入所したら、最期までそこで穏やかに過ごせる仕組みというのが制度の中で担保されています。

実際、私たちの長期入所施設にて看取り率の平均を取ると63%になりました。ここは当法人としても力を入れているので、高いところでは90%近い看取り率を実現していますが、希望する方全員が施設で過ごすことができるかというと、まだまだ課題があるところだと思っています。対応が難しい場合、退所されて他の施設や病院に移る方もいらっしゃいます。

全国調査の数字で見ますと、令和元年度の特養における全国平均は46%、中央値だと34%と出ています。

しかしこれを鵜呑みにすることはできないと思っていて、こうしたアンケート調査に自信を持って協力・回答できる施設というのは、かなり看取りに力を入れている施設だと思うんです。そうした理由で、研究集団によって答えは違うと思うんですけど、特養における全国平均看取り率は30%前半に近いんじゃないかと推定しています。

適切なトリアージができる施設、できない施設

青柳:施設が看取りを担える存在になることが今後大きな意味を持つ、とのことでしたが、看取り率を上げていくために何が必要だとお考えですか?

竹田:適切な医療ケア、およびトリアージができる体制づくりではないでしょうか。

救急搬送が少ない施設はお看取りが多い、という先行研究もあり、医療体制の充実度が数字に直結していると思います。

私たちの運営する9つの施設における受診を、コロナ関連を除いた上で特養と老健に分けて分析したところ、施設種別によって大きな差があることが分かりました。

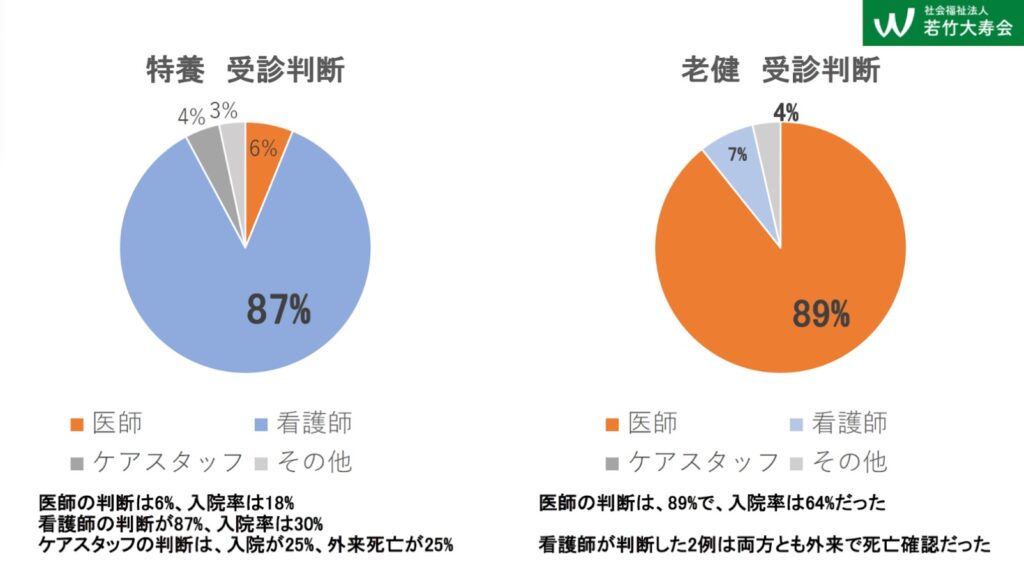

まず特養では、受診や搬送を経ての入院率は30%でした。特に全受診の4分の1を占める転倒・転落・打撲の場合、骨折以外の9割は軽傷としてすぐに施設に帰ってきていました。それ以外の理由を含めた救急搬送のうち半分も、やはり軽傷でした。

青柳:いわゆる「念のため受診」ということですね。

竹田:そうですね。リスク管理のためにとりあえず、という受診も多いと感じます。とはいえ受診も救急搬送も現場医療者の大きな負担になってますし、打撲程度であれば本来は施設で診るべきです。

青柳:おっしゃる通りだと思います。僕が創業したきっかけになったのもそうしたトリアージエラーでした。重症化されてから外来に来る方もいれば、擦り剥いただけだけど救急車で来ましたという方もいて、施設からの搬送に疑問を感じていました。

竹田:そういう「医師が疑問に思うような受診」によって、入院率が低い水準に止まっているのでしょうね。

次に医師が常駐している老健の場合ですが、こちらは受診や搬送を経ての入院率は64%と高い水準でした。特に救急搬送に関しては9割が入院になっており、適切なトリアージがされていると言えます。

では、これらの受診を誰が判断したのか。ここがポイントになるのですが、特養では受診判断の87%が看護師によるもので、医師への相談は6%のみでした。一方の老健では受診判断の89%が医師によるもので、より正確性の高いトリアージができていました。医師にいつでも医療的な相談ができる老健と、そうではない特養との差が浮き彫りになった形です。

竹田:また同時に受診先を見てみますと、本来であればかかりつけ医や連携病院にしっかり診てもらうべきところ、その他の医療機関が38%を占めていました。つまり当法人においては、制度の中ではちゃんと担保されているはずのかかりつけ医と協力病院を活かしきれてない、ということがわかりました。

青柳:かかりつけ医や連携医療機関と言っても、普段から適切に情報連携をしておかないと、いざというときにうまく連携できないという事態が起こりますよね。スタッフレベルでは「連携していることすら認識していなかった」という事例も聞きます。

竹田:そうだと思います。1~2時間待てるケースであれば、朝になってからかかりつけ医と相談したり、協力病院とちゃんと手順を踏んで入院の手続きをしたり、やり方を選んで行きたいところです。

青柳:夜間に救急搬送が生じると施設のスタッフにとって非常に負担がかかりますし、ご高齢の方にとっても病院に行ってまた戻ってくる動きは負担が大きいですからね。

さらに救急車を呼ぶ場合には、救急隊員・救急外来のスタッフの稼働などかなりの社会保障費もかかってきます。救急搬送の適正化を進めることは、社会全体にいい影響があると言えそうですね。

看護師の医療体制、改善のポイント

竹田:世界的に見て長期入所施設に対応している日本でも、十分な医療体制を構築できてないというのが現状です。

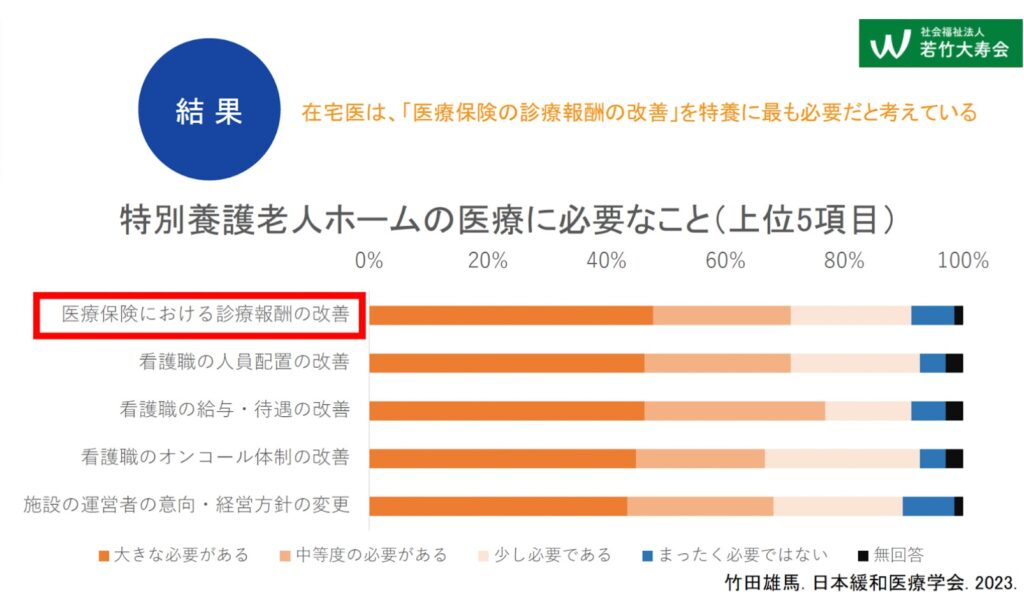

当法人にて全国の在宅支援診療所に「特別養護老人ホームの医療で何が必要ですか」という調査アンケートを実施したところ、197施設から回答があり、やはり「医療保険における診療報酬の改善」と回答した施設が最多でした。これは前回の「データで紐解く 特養の医療アクセス」にて、お伝えしました課題感と一致します。

一方、その他ですと「看護職の人員配置の改善」「看護職の給与・待遇の改善」「看護職のオンコール体制の改善」というのが上位に挙がってきました。つまり、制度改革や契約改善を行うのと同時並行で、看護職の人員体制や給与・待遇、オンコール体制の見直しもしていかないといけません。

青柳:介護現場で医療のことを日常的に担うのは看護師ですし、その看護師が不安・負担なく力を発揮できる体制の構築が重要ですよね。同時に、いざというときに医師の判断を活かせるような制度や体制も必要だなと。それらが合わさることで、施設内の看取りや適切な救急搬送につながりますし、施設全体で対応できる医療ニーズも増えていきそうです。

竹田:現状、老衰や認知症は全ての施設で「対応可能」と答えた先生が多かったのですが、施設における実際の医療ニーズというのはそれだけではありません。心不全、慢性呼吸器疾患、神経疾患、悪性腫瘍、心不全……。こうした疾患に対して対応できるか?という問いになると、ぐぐっと数字が落ちてきます。

青柳:体制が整うことで施設での医療対応の幅が広がっていきますし、入居者さんにとっても嬉しい変化になると思います。そしてそれが社会的にも求められていることであれば、取り組む意義も大きいですよね。

介護施設における医療対応レベル向上のためには、現場で働く人の不安や負担を減らし、適切に余力を生み出すことも重要だと思っています。

特に先ほど話に出た軽症の救急搬送は、誰にとっても負担になるはず。軽傷の方に関する意見を早い段階で医療者に相談できたり、オンラインなどで医療にアクセスできたりという体制づくりに貢献していきたいです。軽症搬送を減らすことができれば、看取り対応や、日々の医療対応の強化など、まだまだやれることは多くありそうですね。

竹田:その通りだと思います。やはり地域でのプライマリーケアを専門としている先生たちは、特養に対して「もっとできるはずだ」という大きな期待を持っているんだなと感じています。

ただ、どうしても地域の医療リソースだけでは限界がある部分もあります。そこは誰かに負担が偏り過ぎないようにオンラインの仕組みとうまく共存しながら、持続可能なかたちで体制構築をしていく必要があるとも思っています。

青柳:我々も「持続可能な介護のしくみをつくる」というミッションに向け、一層の現場理解とシステムづくりを通じて力になりたいと思っています。一緒に業界の未来を明るいものにしていきたいですね。竹田先生、お時間いただきありがとうございました!

聞き手・青柳直樹

ドクターメイト株式会社 代表取締役医師・皮膚科医

医師として診察する中で、重症化した搬送患者や軽症ながらも通院するケースを目の当たりにし、医療と介護の間に深刻な溝が存在することに気づく。複数の施設訪問を経て課題解決の必要を感じ、一念発起。デジタル技術を活用しつつ「持続可能な介護のしくみをつくる」べく、ドクターメイト株式会社を創業した。

【関連記事】

データで紐解く特養の医療アクセス・医療介護連携 改善の鍵は《配置医師との契約内容》