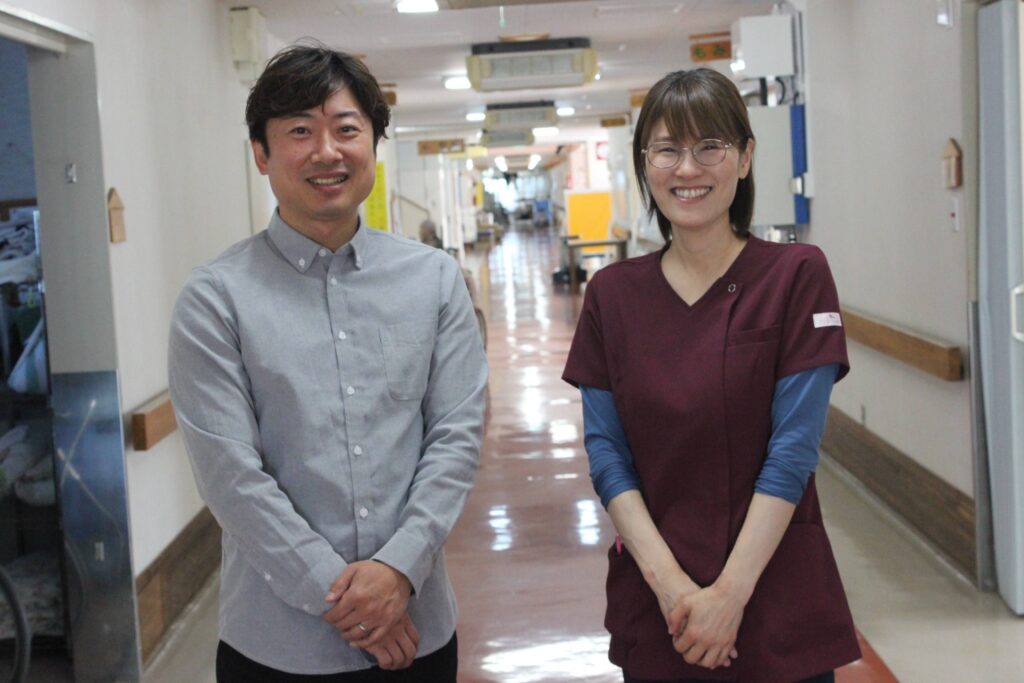

今回は、千葉県鴨川市にある特別養護老人ホーム「千の風・清澄」の野口様に、夜間オンコール代行™導入の背景や、導入後の変化、地域特性を踏まえた活用方法についてお話を伺いました。人口減少が進む地域で、いかに医療の質を保ち、職員と利用者を守る体制をつくるのか――同じような課題を抱える施設の皆さまにとって、参考になる内容です。(取材協力:介護長 野口様)

- 課題

- 「待っても人は来ない」過疎地域では、オンコール有りの採用は限界だった

- 看護師退職を機に、医療ニーズの高い方に向けた夜勤体制を再構築

- 効果

- オンコール導入による外部医療職の助言で、施設内の医療相談体制がさらに強固に

- 医療者による具体的な助言とオンコールレポートが、職員の「不安」を払拭

- “切れ目ない”夜勤と日勤の医療連携が実現した

<導入前の課題>

看護師数名が同時に退職。即座にドクターメイト導入に動く

ードクターメイト導入のきっかけを教えてください

看護師の人手不足が大きな要因です。ちょうど数名が同時に退職するタイミングがあり、残る看護師の夜間オンコールの負担が非常に大きくなっていました。当施設は千葉県南部の鴨川市にある過疎地域の施設です。看護師の募集を出しても、採用は簡単ではありません。新規採用は難しいことがわかり、退職から1か月も経たないうちに、ドクターメイトに問い合わせをしました。

「このままでは残りの看護師のオンコール負担が大きくなってしまう」「鴨川では待っていても人は来ない」ということが分かっていたので、次の一手を早くしないといけないと思っていたんです。

ー当時の夜間体制について教えて下さい

夜勤の看護師は20日間配置していますが、残り10日と夜勤看護師がくるまでのアイドル時間はオンコールで対応していました。看護師の夜勤は22時から翌7時までの8時間体制で、日勤との間に空白の時間が生じるため、そのアイドル時間のオンコールも含めてカバーしなければなりませんでした。

<導入の決め手>

医療ニーズの高い方も受け入れられる医療体制が求められるタイミングに

ー導入の決め手は何でしたか

ちょうどその頃、施設の今後のあり方を見直すタイミングがありました。今後さらに医療ニーズの高い利用者が増えると見込んで、常勤看護師を30日間、夜間配置しようというものでした。この方針のもと、20日間入ってくれる夜勤専従の看護師を1名確保していますが、残りの10日を埋める人材が確保できるかというと、現実的には難しいだろうと考えました。

それであれば、残りの10日間をドクターメイトでカバーできれば、継続的な医療体制を確立率でき、より医療的ケアが必要な方を安心して受け入れられると考えたんです。

「鴨川では“待っても人は来ない”」自前主義の限界と導入判断

ー施設の運営母体は医療法人と伺っていますが、外部サービスの導入にあたって法人内での反対意見などはありましたか?

特に反対意見はありませんでした。そもそも、法人側には、看護師不足の状況を事前に伝えながら動いていました。また、法人側の方にも応援をお願いしたのですが、病院をはじめ事業所が多く、人的支援を受けるのは現実的に難しいと言われていたんです。

鴨川市は通える範囲ではなく、応援を得るには看護師が寝泊まりする住居の用意も必要になります。実際に来てくれる候補者がなかなか見つからず、最終的には「事業所単位で対応する」という方針になりました。そのため法人内から反対意見が出ることもなく、スムーズに導入は進んだと思います。

ードクターメイトの存在はもともとご存じだったのですか?

はい。以前からそういうサービスがあるとは聞いていましたし、いつかこうした事態が起こるのではという危機感があり、自分たちでも調べていました。実際に看護師が退職したときには「その時が来た」と思い、すぐに導入に向けて動きました。

<現場の反応>

現場は協力しながら積極的にドクターメイトを利用

ー現場の職員の反応はいかがでしたか?

現場もサービスの導入に前向きでしたね。特に夜勤をしている介護職員は、看護師に対する遠慮があり「電話をかけて負担をかけたくない」という思いが強かったようです。そのため、ドクターメイトが入ることは歓迎されていました。

当施設では夜勤に加えて、ユニットを横断して動ける主任やリーダーが追加で1名おります。「ユニット夜勤者+フリー1名」なので、夜間の休憩確保や緊急時の対応、相談といった体制が事前にありましたのでドクターメイトを導入しても混乱なく馴染ませることができたのだと思います。

<導入後の効果>

「不安があるなら電話してみよう」から始まった、現場の変化

ー外部の医療者に電話をかけることに戸惑いなどはありませんでしたか?

実は導入前は、「外部の医療者に現場スタッフが電話をするのは、少し緊張するかも」と心配していたのですが、始まってみると職員たちは想像以上にスムーズに使っていました。ドクターメイトさんからも「電話件数がかなり多い施設ですね」と言われたことがあります。それだけ職員が、積極的に使えている証拠なのだと思います。

施設独自の「4+1」のいつでも相談できる夜間体制が、職員の安心に

ー最初から職員が抵抗なく使えた要因は、どのような点にあったとお考えですか?

導入前から、夜勤職員が判断に迷ったときにはすぐ上司や看護師に相談するという文化ができていました。導入前からフローチャートを作って、「この状態になったらオンコール」といった判断基準を決めていました。何でもかんでも電話するのではなく、主任やリーダーと相談し、必要に応じてオンコールをかけるようにしていたんです。

新人職員に対しても「不安があればすぐに報告・相談すること」を徹底して指導していて、その流れの中でドクターメイトも自然に組み込まれていきました。ドクターメイトへの電話の仕方も、新人研修の段階で説明しています。「不安があるなら迷わず電話してくださいね」と伝えているので、ためらいなく使えるようになっているのだと思います。

電話の対応が親切で、現場にすぐに馴染んだ

対応がとても親切で、小さなことから相談しやすいという声をもらっています。

ーサービスを導入した副次的な効果があれば聞かせてください

職員の教育にも繋がっています。ドクターメイトの先生方からのアドバイスはとても丁寧で、職員たちにとっては勉強になるんです。具体的な指示をいただけることで、職員は「そういうふうに観察すればいいのか」と学べます。それを繰り返すことで、「この症状のときはこう観る」といった視点が身についていきました。

また、電話をかける際には、状況を言葉で正確に伝える力も必要になります。介護職員にとって、医療的な所見を説明するのは簡単ではありませんが、ドクターメイトとのやり取りを重ねることで、「どこを見て、どう伝えるか」の訓練にもなっています。結果的に、次に同じような症状が出たときには、より的確に伝えられるようになってきていると感じます。

レポートという安心材料が、ご家族・看護師・救急隊にも信頼される連携体制を創る

ードクターメイトから届くレポートは、どのように活用されていますか?

たとえば、生活相談員からご家族にお見せすることがありますし、「夜間にこういう電話相談をして、医療者からこういう指示をもらいました」といった説明にも使っています。レポートには相談内容と医師の指示が具体的に記載されているので、相談員も「説明がしやすくなった」と言っていましたね。

また、救急隊の方にもレポートをお見せすることもあります。救急搬送を要請するに至った判断軸をレポートという形で示せるので、搬送の必要性や状態をスムーズに伝える助けになります。現場職員も「ちゃんとドクターメイトに相談した結果である」という安心感を持って対応できますし、ご家族へも説明しやすいです。そういう意味でも、レポートは安心材料のひとつになっています。

ー看護師の皆さんから、何か変化の声は上がっていますか?

「夜間にドクターメイトを利用したら、翌日の昼間にはドクターメイトナースから連絡が来る」という点が、皆さんからは高く評価されています。たとえば、「昨日こういう相談をいただきましたが、今日はどうですか?」といったフォローがあるんです。

夜間のレポートがしっかり記録され、日中の担当者がそれを把握して、必要があれば追加の確認をしてくれます。そのように夜勤と日勤の医療連携が実現できるのは、大きなメリットだと思います。

<今後の展望>

医療的ニーズの増加にあわせ、柔軟な受け入れを強化していくために

ー同じように夜間の医療体制に課題を感じている施設に向けて、メッセージをお願いします

私は介護業界に20年以上いますが、利用者の世代や意識が大きく変わってきたと感じています。以前よりも介護保険に対する理解や権利意識が強くなってきており、それに応えるサービス提供が求められています。その一方で、施設職員や看護師が一人で責任を抱えてしまう状況が生まれやすくなっているとも感じます。

私たちとしては、トラブルが起きたときに誰か一人が責められる状況は絶対に避けなければなりません。夜間に何か起きても、「医師の助言に基づいて行動しました」とレポートと共に説明できることが、施設を守り、職員を守ることにもつながります。ドクターメイトを利用することは、そういったリスクを軽減するための手段だと思いますね。

ー施設の将来を見越した「備え」という視点でも、導入には意義があると思いますか?

はい。これから先、もっと医療的なケアのニーズが増えてくるのは間違いないでしょう。また、団塊の世代の方々は、より多様なニーズを持って入居されるように思います。その時に、「この体制のままで大丈夫か?」と問われたら、やはり今のうちから準備をしておくことが必要です。

施設としても「これは医師の助言に基づく行動です」と根拠を持って対応できれば、職員が不安を抱えすぎずに済みます。矢面に立たされる人を出さず、組織として守っていく。そうした備えとしても、ドクターメイトはこれからの時代に欠かせない存在だと感じています。

↓ 夜間オンコール代行™の資料請求はこちら ↓

詳しい資料が無料でダウンロードできます。サービスの特徴・成功事例・活用方法・導入メリットなどをご覧いただけます。