在宅医療・介護連携推進事業は、高齢化が進む中で地域での医療・介護の連携を強化し、高齢者など介護と医療双方を必要とする人が、自宅で安心して暮らせる地域体制を整えるための取り組みです。

この記事では、在宅医療・介護連携推進事業の目的や、求められる背景、具体的な取り組み方法について解説します。

特養における医療・介護連携について詳しく知りたい人はこちらもおすすめ>>

在宅医療・介護連携推進事業とは

在宅医療・介護連携推進事業とは、地域包括ケアシステムの一環として、高齢者が重度要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療機関と介護機関が連携しながら提供される仕組みを構築する市町村または都道府県の取り組みです。

医療・介護の関係機関の例としては次が挙げられています。

定期的な訪問診療等の実施

- 診療所

- 在宅療養支援診療所

- 歯科診療所等

急変時の診療・一時的な入院の受入れの実施

- 病院

- 在宅療養支援病院

- 診療所(有床診療所)等

医療機関と連携し、服薬管理や点滴・褥瘡処置等の医療処置、看取りケアの実施等

- 訪問看護事業所

- 薬局

入浴、排せつ、食事等の介護、リハビリテーション、在宅復帰、在宅療養支援等の実施

- 介護施設・事業所

在宅医療・介護連携推進事業は地域包括ケアシステム構築の一環

在宅医療・介護連携推進事業を含む「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域や自宅で安心して生活するために、自治体が主体となって整える体制・システムです。

団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、医療・介護・予防・住まい・生活支援などが包括的に提供される体制作りを目指しています。

急激に75歳以上の人口が増える都市部や、人口は減少傾向であるものの高齢化が進む町村部など、高齢化の進展状況には地域ごとに大きな差があります。そのため、地域の特性やニーズに応じて、保険者である市町村や都道府県が主体性を持って地域包括ケアシステムを構築していくことが必要です。

在宅医療・介護連携は、この地域包括ケアシステムを構築し、要介護者が自宅で自立した生活を営むための支援を充実させる施策の一部として位置づけられています。

▼関連記事

地域包括ケアシステムとは】どんなもの?課題は何?わかりやすく解説!

在宅医療・介護連携推進事業の背景

高齢化が進む現代社会において、介護と医療のニーズは高まり続けています。

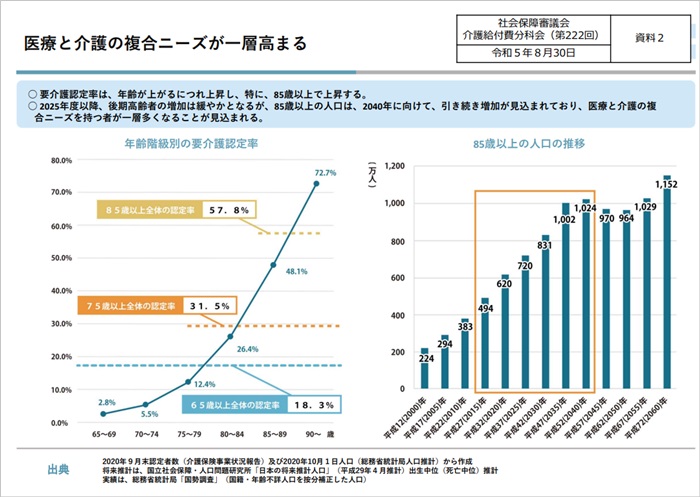

高齢者の要介護認定率は年齢とともに上昇し、85歳以上の要介護認定率が57.8%、75歳以上では31.5%にも及びます。将来的には、後期高齢者の増加が緩やかになるとされていますが、85歳以上の人口は2040年まで増加し続ける見込みです。

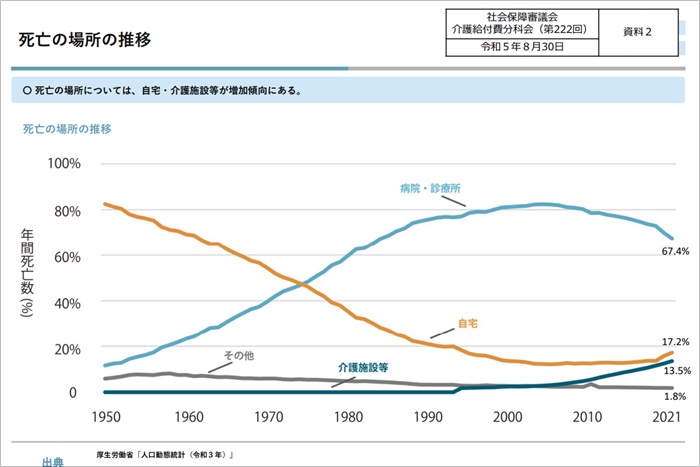

また死亡場所についても、病院は減少傾向で自宅や介護施設での死亡が増加傾向にあります。

このように高齢者や認知症患者など、医療と介護両方を必要とする人たちが在宅で安心して過ごすための包括的な体制構築が喫緊の課題となっています。

しかし高齢化は地域ごとに大きく状況が異なっており、地域ごとのニーズを満たすには市町村や都道府県などの自治体単位で行うことが現実的であり「在宅医療・介護連携推進事業」が注目されているのです。

令和6年度最新の在宅医療・介護連携推進事業の展開とは

在宅医療・介護連携推進事業は、平成23年度から医政局の施策として実施され、その成果を踏まえ、平成26年に介護保険法改正により市町村が主体となる地域支援事業に位置づけられました。

その後、平成29年の介護保険法改正において都道府県による市町村支援の役割が明確化され、平成30年4月以降、全ての市町村でこの事業が実施されることになりました。

では令和6年時点での在宅医療・介護連携推進事業はどのように展開しているのでしょうか。

令和2年の介護保険法改正により、地域の実情に合わせながら取り組みを継続させるため、平成29年10月に周知した「在宅医療・介護連携推進事業の手引きVer.2」を見直し、「在宅医療・介護連携推進事業の手引きVer.3」が令和2年9月に発出されました。

具体的には、以下のようなポイントが見直されています。

引用:厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業の取組について」

- PDCAサイクルに沿った具体的な運用ができるような構成に再編

- 目標の設定の必要性や事業マネジメントの考え方、都道府県の役割の明確化

- 高齢者の状態像の変化と出来事のイメージに沿った、4つの場面を意識した考え方

- 好事例の横展開を図るため、事例の掲載

次に特に重要な、PDCAサイクルに沿った具体的な運用について解説します。

PDCAサイクルをまわし地域に寄り添える取り組みに

在宅医療介護連携推進事業においてPDCAサイクルが必要な理由は、地域のニーズや状況が常に変化するためです。

PDCAサイクルをまわしながら事業を展開することで、現状を評価 → 課題を抽出 → 適切な施策を立案 → 実施した後に再評価…と常に取り組みが改善される動きが可能になり、地域の要求により柔軟に対応できます。

<PDCAの具体的な動き>

Plan

現状分析、課題抽出、施策立案。

地域の社会資源や在宅医療・介護サービスの利用者情報を把握し、将来のニーズを推計。情報を整理して共有・活用。

Do

対応策の実施。

在宅医療・介護連携に関する相談支援や地域住民への普及啓発、医療・介護関係者の情報共有の支援、研修の実施などを柔軟に実施。

Check

対応策の評価の実施

Act

医療関係者・市町村・介護関係者の連携強化と、都道府県による支援の継続

参考:厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業の取組について」9ページ

医療と介護に共通する4つの場面を意識した取り組みが重要

さらに最新の「在宅医療・介護連携推進事業の手引き」では、医療と介護の連携が特に求められる4つの場面を想定して取り組む必要があるとされています。

具体的には次の4つの場面です。

- 日常の療養支援

多職種協働による患者や家族の生活を支える観点からの在宅医療・介護の提供

・緩和ケアの提供

・家族への支援

・認知症ケアパスを活用した支援 - 入退院支援

・入院医療機関と在宅医療・介護に係る機関との協働・情報共有による入退院支援

・一体的でスムーズな医療・介護サービスの提供 - 急変時の対応

・在宅療養者の病状の急変時における往診や訪問看護の体制及び入院病床の確認

・患者の急変時における救急との情報共有 - 看取り

・住み慣れた自宅や介護施設等、患者が望む場所での看取りの実施

・人生の最終段階における意思決定支援

参考:厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業の手引きVer.3」23ページ

これら4つの場面ごとに達成すべき目標を設定し、PDCAサイクルをまわしていく必要があります。

また、記事にある「急変時の対応」や「入退院支援」体制の構築は、介護報酬の加算算定にも直結します。改定で重要度が増した「協力医療機関」との連携実務をチェックシートで確認しませんか。

▶ [協力医療機関関連加算まるわかりBook【算定要件チェックシート付き】]を無料でダウンロードする

在宅医療・介護連携推進事業に関するよくある質問

Q. 在宅医療・介護連携推進事業はいつから始まった?

A.平成23年度から医政局の施策として実施されました。

そこで一定の成果を挙げたことから、平成26年の介護保険法改正により「在宅医療・介護連携推進事業」が市町村が主体となる地域支援事業に位置付けられ、平成27年度から順次、市町村において本事業が開始されました。

さらに平成29年の介護保険法改正において、都道府県による市町村支援の役割が明確化し、平成30年4月以降ですべての市町村において実施されました。

Q. 在宅医療・介護連携推進事業の国・都道府県・市町村の役割分担は?

この事業では、国や都道府県、そして市町村がそれぞれ役割を担っています。

厚生労働省が令和6年に作成したセミナー資料「在宅医療・介護連携推進事業の取組について」より、それぞれの役割について抜粋しました。

国の取り組み

- 在宅医療・介護連携推進事業に関する計画作成の支援

…在宅医療・介護連携推進事業の企画立案に関するノウハウ、マニュアルの提供 - 都道府県、市町村による在宅医療・介護連携に関する現状分析のための支援

… 在宅医療・介護連携に関する現状や課題分析に必要なデータの収集及び課題抽出を容易にする形での提供(見える化) - 好事例の横展開

…取組事例を収集し、様々な機会を活用して好事例の横展開を推進

都道府県の取り組み

- 在宅医療・介護連携推進のための技術的支援等

…在宅医療・介護連携の推進のための情報発信・研修会の開催

…他市町村の取組事例の横展開

…必要なデータの分析・活用支援

…市町村の実情に応じた資源や活動をコーディネートできる人材の育成

…市町村で事業を総合的に進める人材の育成 - 在宅医療・介護連携に関する関係市町村等の連携

…二次医療圏内にある市町村等及び二次医療圏をまたぐ広域連携が必要な事項について検討・支援

…関係団体(都道府県医師会などの県単位の機関)との調整や、市町村が地域の関係団体と連携体制を構築する際の支援

…入退院時における医療機関職員と介護支援専門員の連携等広域的な医療機関と地域の介護関係者との連携・調整 - 地域医療構想の取組との連携や医療計画との整合について

市町村の取り組み

- 現状分析・課題抽出・施策立案

…地域の医療・介護の資源の把握

…在宅医療・介護連携の課題の抽出

…切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 - 対応策の実施

在宅医療・介護関係者に関する相談支援

地域住民への普及啓発 - 地域の実情に応じて行う医療・介護関係者への支援

参考:厚生労働省「在宅医療・介護連携推進事業の取組について」在宅医療・介護連携推進事業の促進に向けた役割分担のイメージ

まとめ

在宅医療・介護連携推進事業は、高齢化社会における医療と介護のニーズに対応し、地域包括ケアシステムの構築を通じて、要介護者が自宅で自立した生活を送れるよう支援する取り組みです。

国や地方自治体が連携して、医療機関や介護施設、関係機関が協力して在宅医療と介護を提供し、PDCAサイクルに沿った取り組みを推進しています。これにより、高齢者が安心して自宅で暮らせる環境が整いつつあります。

今後も、地域社会全体で医療と介護の連携を強化し、地域の状況に応じた医療・介護サービスの提供に努めることが求められています。

在宅医療・介護連携を「絵に描いた餅」にせず、自施設の強みとして活かすには?具体的な連携手法と、それによる経営改善のステップをまとめた資料を無料で提供しています。

▶ [医療連携で強化する介護施設経営~収益改善と人材定着を両立する取り組みの具体策~]を無料でダウンロードする