地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための総合的な支援体制です。このシステムは、医療や介護、生活支援などのサービスを連携させることで、高齢者の誰もが地域で必要な支援を受けられるようになります。

本記事では、地域包括ケアシステムの内容や仕組み、抱える課題とその対策について、わかりやすく解説します。

地域包括ケアシステムとは?

地域包括ケアシステムは、2025年に団塊の世代が75歳以上となることを見据え、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を包括的に提供する仕組み・システムです。

平成26年(2014年)に制定された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律」(医療介護総合確保推進法)の中で、地域包括ケアシステムの構築推進について定められています。

参考:厚生労働省「医療介護総合確保推進法(医療部分)の概要について」

市町村や都道府県が主体となり、地域の特性や高齢化の状況に適した地域包括ケアシステムを構築するよう、市町村が設置する「地域包括支援センター」を中心に推進されています。

地域包括支援センターの役割

地域包括支援センターとは、地域包括ケアシステムの事業を推進する中核組織です。

設置の目安は中学校区域(人口2~3万人程度の規模)に1箇所で、住民が30分以内に必要なサービスにアクセスできることを目指しています。また65歳以上の高齢者やその家族は、要介護度にかかわらず、誰でも利用できます。

令和5年4月末時点で、全国に約5,400箇所以上が設置されており、8割は市町村から委託を受けた社会福祉法人や社会福祉協議会、医療法人などが運営しています。

地域包括支援センターは保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員などが配置されており、チームで幅広い業務内容に対応します。

業務は大きく分けて「介護予防支援事業」と「包括的支援事業」の2つです。

1. 介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

要支援者や、このまま何もしなければ介護が必要になるおそれの高い65歳以上の高齢者を対象に、要介護状態になることを予防するための支援を提供します。

具体的には、対象者の心身の状況や置かれている環境を詳細に把握した上で、介護保険の介護予防サービスやその他の必要な福祉サービスを適切に受けられるようにするため、個別の介護予防ケアプランを作成します。

2. 包括的支援事業

包括的支援事業は、大きく分けて、総合相談、包括的・継続的ケアマネジメント、権利擁護の三つで構成されています。

まず、総合相談では、高齢者やその家族が医療・介護・福祉に関する相談を一括して行える窓口を提供します。相談者一人ひとりの状況を詳細に把握した上で、適切なサービスや制度を案内し、必要に応じて関係機関と連携して支援を行います。これにより、地域の高齢者が適切な支援を受けやすくなります。

次に、包括的・継続的ケアマネジメントは、地域全体のネットワーク基盤を整え、協力体制を構築することを目的としています。

具体的には、個々のケアマネージャーをサポートし、地域ケア会議を開催することで、地域の医療・介護サービス提供者が連携し、継続的に高齢者を支援できるようにします。

最後に、権利擁護は、判断力が十分でない高齢者の尊厳を守るため、権利侵害の予防や対応を行います。具体的には、虐待被害の防止・対応、消費者被害や詐欺の防止・対応、そして成年後見制度の活用支援などが含まれます。

地域包括ケアシステムを構成する5つの要素

地域包括ケアシステムは、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」の5つの要素で構成され、これらが互いに連携しながら機能することを目指しています。

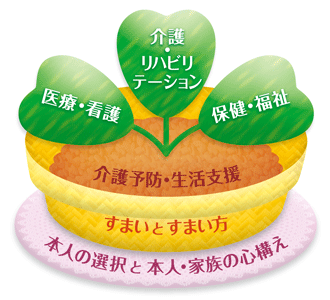

次のイラストは、地域包括ケアシステムの活動内容をわかりやすく図解にしたものです。

このイラストからわかるように、地域包括ケアシステムは、高齢者が安心して過ごせる「住まい」を根幹として、介護予防と生活支援を充実させることで健やかな生活を維持し、医療・介護・福祉のサービスを最適なタイミングで誰もが利用できる住環境を整える取り組みです。

次に、地域包括ケアシステムの5つの要素を具体的に説明します。

1.住まい

地域包括ケアシステムにおける「住まい」とは、自宅だけでなく介護施設なども含む、高齢者の生活の場を指し、地域包括ケアシステムの根幹をなす重要な要素です。

住まいの提供には、居住場所を用意するだけでなく、賃貸契約時の保証人の手配や手続きの支援も含まれます。

高齢者自身の希望と経済力に合った住まいが確保され、プライバシーと尊厳が十分に守られた住環境を整備することが大切です。

2.医療

地域包括ケアシステムにおける「医療」は、日常的な診察や医療を担う「かかりつけ医」や「連携病院」と、病気や大けがなど緊急時の医療を担う「急性期病院」が対応します。これにより、普段の健康管理から緊急時の医療まで幅広くカバーされます。

地域の医療機関同士が密に情報共有し、垣根のない連携を深めることが重要です。これにより、在宅から入院、入院から在宅への切り替えがスムーズに行われ、個々の高齢者に対して適切な医療ケアが提供されます。

地域包括ケアシステムにおける医療を担う「地域包括医療病棟」とは?>>

3.介護

地域包括ケアシステムにおける「介護」は、在宅系介護サービス(訪問介護や訪問看護など)と施設・居住系介護サービス(特別養護老人ホームや介護療養型医療施設、小規模多機能型居宅介護など)の2つに分類されます。

これらの介護サービスは利用者の状況に応じて柔軟に切り替えることが可能です。

さらに介護・医療の各サービスが連携して提供されることで、高齢者が住み慣れた環境で健やかに生活する支援が可能になります。

4.予防

地域包括ケアシステムにおける「予防」は、自立した在宅生活をより長く続けるために、高齢者の健康を維持し要介護状態になることを防ぐ取り組みです。

自治体による介護予防サービスやボランティア団体による安否確認・見守り活動などが含まれます。

また、高齢者の地域交流や社会参加の場を提供することも重要です。高齢者自身が要介護者の生活支援に携わることで、介護予防に繋がります。

5.生活支援

地域包括ケアシステムにおける「生活支援」は、要介護高齢者が自宅で安全かつ快適に過ごすための、買い物支援、見守り、配食、安否確認などが挙げられ、自治体、老人会、ボランティア、NPO法人、地域住民による取り組みが期待されます。

地域包括ケアシステムを機能させる4つの枠組み

先に紹介した5つの要素で構成される地域包括ケアシステムが上手く機能するためには、「自助」「互助」「共助」「公助」の4つの「助」が重要とされています。

この助け合いの枠組みを通じて、高齢者が地域で安心して暮らせるようサポートしています。

4つの「助」とは具体的に次の内容です。

1.自助

自分自身の力で生活課題を解決することを指します。

具体的には次のことが挙げられます。

- 自分のことを自分でする

- 自らの健康管理(セルフケア)

- 市場サービスの購入

個人が自主的に自分の生活を管理し、問題を解決することです。

2.互助

家族や友人、クラブ活動の仲間など、個人的な関係を持つ人同士で助け合うことを指します。

具体的には次のことが挙げられます。

- 当事者団体による取り組み

- 高齢者によるボランティア・生きがい就労

- ボランティア活動

- 住民組織の活動

親しい仲間や住民同士の助け合いや、自治会、ボランティアグループ、NPOなど、制度に基づかない自発的な支え合いを含みます。

3.共助

制度化された相互扶助のことです。

介護保険など被保険者が費用を分担して成り立つ仕組みを差します。

4.公助

公の税金によって支えられる、生活保障や福祉事業を差します。

具体的には次が挙げられます。

- 一般財源による高齢者福祉事業等

- 生活保護

- ボランティア・住民組織の活動への公的支援

地域包括ケアシステムは、5つの構成要素と、4つの「助」の視点から、地域の状況に合わせて構築していくことが大切です。

地域包括ケアシステムが抱える課題

地域包括ケアシステムの構築は高齢化社会への対策として多くのメリットがありますが、まだ課題も抱えています。以下に主な課題とその詳細を解説します。

課題1:認知不足・わかりづらさ

課題1つ目は、地域包括ケアシステムそのものの認知や、地域包括支援センターの機能・役割が、国民に十分に理解されていないことです。

地域包括ケアシステムについては、この記事で紹介している通り、構成要素や関係組織などは定められているものの、具体的な運用は地方自治体に任せられています。そのため地域包括ケアシステム全体の話をしようとすると抽象度の高い話になりがちです。

地域包括ケアシステムの認知には、国民全体にその重要性のアナウンスと、地域住民単位での役割のアナウンスが必要です。

課題2:地域格差

課題2つ目は、地域包括ケアシステムとして提供されるサービスに地域格差が生まれやすいことです。

地域包括ケアシステムは、各地域の高齢化状況や特性に合わせて制度を構築するため、各地域包括支援センターが中核組織として構築を推進します。これにより、運用する人材や関連する組織の数や規模により、地域ごとの格差が生じやすいと言えます。

特に人口の多い都心部ではNPOやボランティア団体が多く「互助」の部分が充実しやすい一方で、人口が少ない地方ではそのような連携が難しい状況があります。

課題3:各機関の連携を推進する人材不足

課題3つ目は、人材不足です。

地域包括ケアシステムでは、地域内の医療機関、介護機関、NPOやボランティアなど各組織間の連携や、住民への効果的な情報周知や協力の要請などが重要です。

しかし、それら組織を跨いでのネットワークの構築を推進できる人材が不足していることがあります。

地域格差や連携不足など、多くの課題がある中で、特に深刻なのが「支える側」の人手不足です。2040年を見据えた介護人材の確保戦略について、最新データをもとに解説します。

▶ [介護業界×人材確保 未来予測図~最新データで徹底解説~] を無料でダウンロードする

地域包括ケアシステムが抱える課題の対策とは

地域包括ケアシステムが抱える課題の解決策としては、以下のような取り組みが考えられます。

情報の普及と啓発

地域包括ケアシステムへの理解や、地域包括支援センターの役割に関して、住民に広く周知する取り組みが必要です。

人材育成と発掘

地域包括ケアシステムを推進できる人材を発掘、育成する取り組みを強化する必要があります。

また高齢者の再雇用を強化し、人材不足の解消と介護予防を両立させる取り組みも注目されています。

民間企業の活用

公的な制度やボランティアなどの有志団体を利用するのには、人口や財源が少ない地方では難しいことがあります。

地域の規模によっては公的支援の強化を行うほか、民間企業を巻き込み人材不足を補うことも重要です。

取り組み事例の共有

地域包括ケアシステム構築の取り組み事例は積極的に発表・共有し、各自治体の参考として活用する体制の強化が必要です。

厚生労働省では「地域包括ケアシステムの構築に関する事例集」というデータベースサイトを作り、事例の検索ができるようになっています。

高齢者の生活を守る、地域包括ケアシステムの強化

地域包括ケアシステムは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすのに今後ますます不可欠なシステムです。医療・介護サービスを利用する高齢者だけでなく、将来介護保険サービスを利用する地域住民全員が当事者だと言えます。

しかし、地域包括ケアシステムはその重要度に対してまだ認知が不足しており、推進する人材の不足や、制度の地域格差など、課題も多くあります。

各地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築には、住民が地域包括ケアに関心を寄せ、幅広く人材を集め活かすことと、官民一体となった協力が今後ますます重要となります。

地域包括ケアを絵に描いた餅にせず、自施設の強みとして活かすには、戦略的な外部連携が鍵となります。経営の安定と質の高いケアを両立させるための「医療・介護連携」の手引きはこちら。

▶ [医療連携で強化する介護施設経営~収益改善と人材定着を両立する取り組みの具体策~] を無料でダウンロードする