「また職員が辞めてしまった…」「最近、現場の雰囲気がどうもギスギスしている」「いつか大きな事故や虐待が起きるのではないかと不安だ」。

日々、施設の運営に奮闘される中で、このような悩みを抱えてはいませんか? 多くの施設長が、職員の採用や定着、そしてケアの質の維持という終わりのない課題に頭を悩ませています。特に、職員間の人間関係に起因するストレスは、施設の安定運営を揺るがす深刻な問題です。

精神科医であり、数多くの介護現場を見てきた専門家である鈴木先生が、介護職員のメンタル不調の根本原因を解き明かすほか、また、本記事では明日からすぐに実践できる具体的なアクションまで落とし込み、職員が心身ともに健康で、やりがいを持って働き続けられる組織作りのヒントをご提供します。

最後までお読みいただければ、職員の離職や虐待のリスクを低減し、入所者様にとっても職員にとっても安心できる施設運営を実現するための、確かな一歩を踏み出せるはずです。

鈴木 航太

初期研修修了後、慶應義塾大学医学部 精神・神経科学教室へ入局。 ドクターメイトには創業時より関わる。医学博士、精神保健指定医、精神科専門医。

<目次> ※各リンクをクリックするとそのパートがご覧いただけます

なぜ、あなたの施設では職員のメンタル不調・離職が起きるのか?

職員のメンタル不調が引き起こす、深刻なリスクとは?

【医師解説】ストレスによる介護職員の退職を防ぐために

<Q&A> 施設運営におけるメンタルケアの疑問点

【ケーススタディ】退職者を出さない施設の具体的な取り組み

明日から使える具体的なアクション

施設の安定運営に不可欠な経営課題である”職員のメンタルケア”

この記事は2025年6月26日開催のWebセミナー「精神科医が解説!介護職員のメンタルケア・ストレスケア」の内容を再構成して作成しました。本文中のスライド画像はセミナー投影資料となります。

なぜ、あなたの施設では職員のメンタル不調・離職が起きるのか?

多くの施設長の皆さんは「うちの施設は給与も低くないし、福利厚生も整えているはずなのに…」と感じているかもしれません。

しかし、ある調査データによると、介護従業者の3人に1人は日常的にストレスを感じている、という結果が出ており、その中でも週に1回以上何らかのストレスを感じる人は3人に2人にものぼります。また、原因として最も多いのが「職場の同僚や上司との人間関係」と「業務量の多さ」です 。

また、別の調査では人間関係の問題が明らかになっています。

「人間関係」を理由に退職した介護職員の退職理由で、「上司の思いやりのない言動、きつい指導、パワハラなどがあった」が約半数(49.3%)を占め、職員のメンタル不調や離職が、個人の問題ではなく、上司のマネジメントや組織全体の運営方針に根差した構造的な課題であることを浮き彫りにしています 。

つまり、問題の根本は、職員一人ひとりのストレス耐性にあるのではなく、職員が安心して悩みを打ち明け、適切にサポートされる「仕組み」と「文化」が欠如していることにあるのです。

職員のメンタル不調が引き起こす、深刻なリスクとは?

職員のメンタル不調を放置することは、施設運営を揺るがす様々なリスクとなるケースがあります。

従業員からの訴訟リスク

介護職員のストレスケア/メンタルケア不足は人材の離職、休職につながり人材不足につながります。この中でも、特に経験3年以上の中核を担う職員の離職は、現場の士気低下やケアの質の悪化に直結します。この影響が、採用活動にも影響を及ぼし、さらなる人材不足という悪循環に陥る可能性があります。

介護事故・入所者への虐待の発生リスク

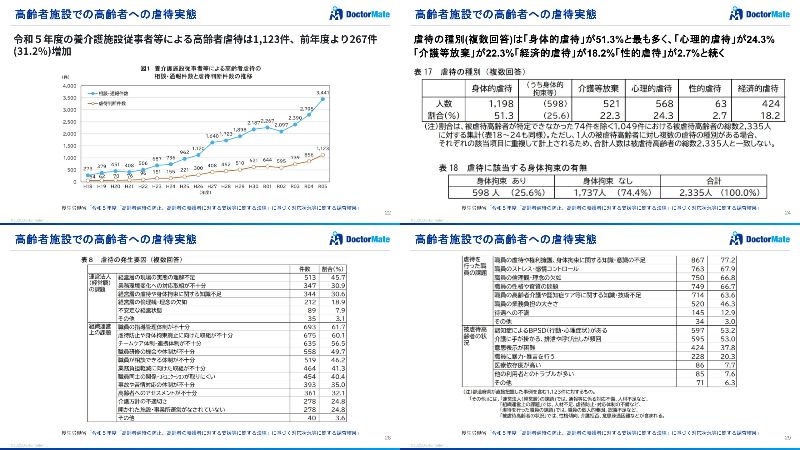

職員が過度なストレスを抱え、心に余裕がなくなると、利用者様への不適切な言動や対応につながりやすくなります。厚生労働省のデータでは、虐待が発生したケースの約6割で、職員の「ストレス・感情コントロールの問題」が要因として挙げられているという結果も出ています。

さらに、被虐待高齢者のうち、何らかの認知症症状がある方が多く、特に認知症ケアの難しさが職員の大きな負担になっている実態が浮き彫りになっています。

【医師解説】ストレスによる介護職員の退職を防ぐために

では、どうすればこの負の連鎖を断ち切れるのでしょうか。精神科医の鈴木先生に、離職を未然に防ぐためのポイントを伺いました。

SOSを出しやすい「仕組み」を作る

多くの管理者は「何かあったら、いつでも相談してね」と声をかけています。しかし、精神的に追い詰められている職員ほど、自ら助けを求めることは困難です。本当に必要なのは、「相談せざるを得ない仕組み」を構築することです。

具体的には、定期的な1on1面談の実施が極めて有効です 。これは「悩みを聞く場」ではなく、「業務の進捗やコンディションを確認する定例の場」として設定します。これにより、職員は悩みを打ち明ける心理的ハードルが下がり、管理者は「最近、少し元気がないように見えるけど、何かあった?」と、自然な形で変化に気づき、介入するきっかけを得ることができます。

「何かあったら」という待ちの姿勢ではなく、「何か起きる前に」検知する攻めの姿勢こそが、問題を未然に防ぐ鍵となります。

ストレスサインの「早期発見」を徹底する

メンタル不調は、ある日突然深刻化するわけではありません。必ず「黄色信号」のような初期サインが現れます。具体的な「黄色信号」は以下の通りです。

- 身体的サイン 頭痛、肩こり、不眠、食欲の変化(増減)など

- 精神的・行動的サイン イライラ、不安感、気分の落ち込み、遅刻や欠勤の増加、ケアレスミスの多発など

特に、勤怠の乱れは客観的な指標として非常に重要です。

これまで真面目だった職員が遅刻しがちになったり、急な休みが増えたりした場合、それは本人が発している限界のサインかもしれません。

これらの「黄色信号」は、個人を責める材料ではなく、組織としてケアすべき対象であるという認識を全管理職で共有することが不可欠です。

「外部の専門家」を積極的に活用する

人間関係の悩み、特に上司との関係が原因の場合、職員がその上司や施設内部の窓口に相談することは極めて困難です 。また、メンタルヘルスの問題は非常に繊細であり、内部の人間だけでの対応には限界があります。

そこで重要になるのが、外部の専門家の力を借りることです。 産業医やEAP(従業員支援プログラム)の活用はもちろん、ドクターメイトが提供するオンライン精神科医療養指導相談サービスは、現代のニーズに合った有効な選択肢です 。

外部の専門家が関わることで、職員は利害関係のない第三者に安心して悩みを打ち明けられます。また、施設側も専門的なアドバイスを受けることで、適切な初期対応が可能となり、問題の深刻化を防ぐことができます。内部だけで抱え込まず、積極的に外部リソースを活用する視点が、職員と施設を守る上で重要になります。

<Q&A> 施設運営におけるメンタルケアの疑問点

セミナーでは、施設運営におけるメンタルケアの具体的な疑問点が挙げられました。

Q. ストレスが原因でメンタル不調に陥っている職員に、どう対応すれば良いですか?

A. まず、本人の話を傾聴し、決して責めない姿勢が重要です。その上で、決して無理をさせず、業務量の調整や一時的な配置転換などを検討しましょう。状況によっては、本人の同意を得て、産業医や精神科などの医療機関への相談を促すことが必要です。重要なのは、施設だけで解決しようとせず、速やかに専門家と連携することです。

Q. ストレスが虐待につながってしまうのは、なぜですか?

A. 過度なストレスは、人の判断力や共感力を低下させます。特に介護現場では、職員自身の「こうあるべき」という倫理観と、多忙な現実とのギャップから感情のコントロールが難しくなり、その捌け口が立場の弱い入所者様に向かってしまうことがあります。これは個人の資質の問題だけでなく、「ストレスを溜め込み、発散できない組織構造」の問題と捉えるべきです。虐待の発生要因として「職員のストレス・感情コントロールの問題」が67.9%を占めていることからも、その深刻さが分かります 。

セミナーの動画はこちらからダウンロードを【無料】

【ケーススタディ】退職者を出さない施設の具体的な取り組み

では、退職者を出さないために、他の特養施設はどのような取り組みを行っているのでしょうか。

ケース1:相談制度の整備で安心して働き続けられる環境づくりを実現した特養

課題: 新人職員が業務や人間関係に悩み、早期に離職してしまう。

↓

実践内容: 「エルダー制度」を導入 。世代や役職の近い先輩職員がマンツーマンで相談役となり、仕事のことからプライベートの悩みまで気軽に話せる環境を構築。管理者も交えた教育計画を共有し、「みんなで育てる」という意識を醸成した 。

↓

結果: 新人職員の孤立を防ぎ、安心して働き続けられる土壌ができた。

ケース2:勤務環境の改善で経験豊富な職員の定着に成功した特養

課題: 出産や育児、介護などを理由に、優秀な中堅職員が退職せざるを得ない状況があった。

↓

実践内容: 個々の事情に応じた柔軟な働き方を導入 。希望休(有給休暇)は100%取得できるように配慮し、フルタイムが困難になった職員には短時間正職員への切り替えを提案。男性の育児休暇取得も推進した。

↓

結果: 職員のライフワークバランスが改善し、長期的なキャリア形成が可能になったことで、経験豊富な職員の定着に成功した。

これらの事例に共通するのは、制度を整えるだけでなく、職員一人ひとりの状況に寄り添い、柔軟に対応する姿勢です。

明日から使える具体的なアクション

ここまでの内容を踏まえ、施設長や管理者の皆様が明日から取り組める具体的なアクションプランをまとめました。

- 【仕組み化】全職員対象の定期面談(1on1)を計画する

- まずは3ヶ月に1回からでも、全職員との個別面談スケジュールを組む。

- 面談では「困っていることはないか?」というオープンな質問から始める。

- 話の内容は記録し、次回の面談でフォローアップする。

- 【早期発見】「黄色信号」のチェック体制を構築する

- 管理職会議で、職員の勤怠状況や最近の様子の変化について情報共有する時間を設ける。

- 「顔色が悪い」「痩せた」など、客観的な変化に気づいたら声をかけるルールを徹底する。

- 【環境整備】相談しやすい雰囲気と選択肢を用意する

- 職員休憩室などに、外部の相談窓口(地域の相談センター、EAPなど)の案内を掲示する。

- 朝礼などで、「心や体の不調は誰にでも起こりうること。一人で抱え込まないでください」と、施設長自らメッセージを発信する。

- ドクターメイトのような外部専門家サービスの導入を検討する。

施設の安定運営に不可欠な経営課題である”職員のメンタルケア”

- 介護職員のストレスと離職の最大の原因は「人間関係」、特に上司のマネジメントや組織のあり方にある。

- 「何かあったら言って」という待ちの姿勢では不十分。「定期面談」など、悩みを引き出す「仕組み」を構築することが重要。

- 勤怠の乱れや様子の変化といった「黄色信号」を見逃さず、深刻化する前に介入する。

- 施設内だけで問題を抱え込まず、精神科医などの「外部の専門家」の力を積極的に活用する。

- 職員のメンタルケアは、職員のためだけでなく、ケアの質を高め、虐待を防ぎ、最終的には入所者様を守ることにつながる。

職員一人ひとりが安心して働ける環境を整えることは、簡単なことではありません。しかし、それは間違いなく、施設の未来を守り、育てるための最も重要な「投資」です。この記事が、皆様の施設にとって、より良い一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。