徐々に2024年度介護報酬改定の議論が本格化しています。ご存じのように今回は診療報酬と障害者福祉サービス報酬とのトリプル改定です。現在、社会保障審議会(以下、社保審)介護給付費分科会で具体的な議論が進んでいますが、次回から改定された介護報酬の施行時期が4月から6月に変わるかもしれません。今回はこのことについて解説します。

診療報酬改定の施行時期変更に合わせて6月になる可能性

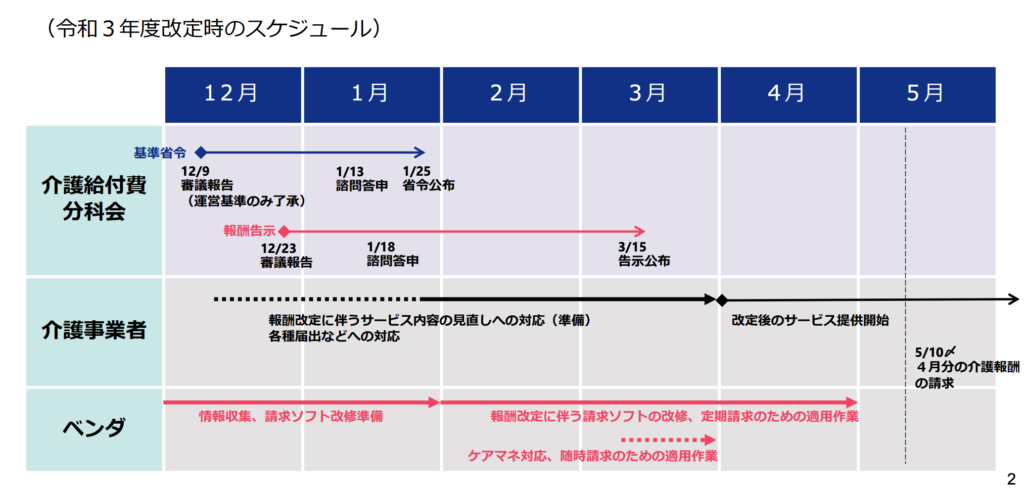

まず、改めて介護報酬改定の通常のスケジュールを整理します。通常、改定前は前年の6月~夏頃に主な論点について議論、9月頃に事業者団体などからのヒアリング、10~12月頃に具体的な方向性の議論、12月中旬に報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・とりまとめ(改定率決定)の公表、年が明けた1月中旬から下旬にかけて介護報酬改定案の諮問・答申(報酬の新単価や加算の算定要件など)と進みます。その後は新たな介護報酬の算定の留意事項やQ&Aなどが発出され、4月に改定内容が施行されます。

冒頭でも触れたように次回はトリプル改定です。この時に考慮が必要なのはとりわけ診療報酬改定の行方が他の2つの報酬の改定に大きな影響を与える点です。介護、障害者福祉サービスのいずれもが医療とは無縁ではなく、むしろ結節点となるため、トリプル改定時にはそれぞれの連携を考慮した規模の大きな改定が行われるからです。

もっともこれは表玄関、いわば“建前”とも言えるかもしれません。というのも、少子高齢化に伴う社会保障費の増大が国の財政を圧迫しつつある今、社会保障費をいかに抑えるかが国全体の大きな課題になっています。そのため各報酬に関わるステークホルダーの要求に対して満額回答は不可能で、結果的には限られた財源を連携が求められる各報酬のステークホルダー同士で奪い合う現実があります。この際、ステークホルダーの中で最も政治力を有すると言っても過言ではない日本医師会の声が最も大きく反映されます。つまりトリプル改定では、まずは“診療報酬ありき”なのです。そして今持ち上がっている介護報酬改定の6月施行もまさに診療報酬改定を前提にした話です。

さて同じように診療報酬改定の流れを説明すると、診療報酬改定で中心となるのが、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会(以下、中医協)です。中医協では改定前年の春から夏にかけて、前回改定実施の影響などを検証しながら、現状の課題などを洗い出します。この間、6月には、内閣による「骨太の方針」が閣議決定します。このため6月以降の中医協での議論は骨太の方針も踏まえて行われます。

一方、社保審には医療政策の方針決定を行う医療保険部会と医療部会があり、こちらでも初夏以降、翌年の診療報酬改定に向けた基本方針の策定に向けて議論を開始します。この基本方針は年末までに策定されます。というのも国(政府)の方では、次年度の予算編成があり、それが年末までにまとまるからです。この予算編成で社会保障費の総枠が決まり、そこで各報酬の改定率が決定されるため、基本方針も同時期までには策定を済ませなければならないのです。

この予め決定した改定率と社保審による基本方針が中医協に提出され、年明けの1月に具体的な診療報酬の点数設定が議論されます。1月末に保険点数は未決定のままの個別改定項目(通称・短冊)が示され、2月上旬には正式な点数まで決まった診療報酬改定案が中医協から厚生労働大臣宛に答申されます。これを受けて厚生労働大臣が診療報酬改定の告示を3月上旬に発出し、4月1日から新診療報酬が施行されます。

さて診療報酬と介護報酬のスケジュールを比べた際にある違いの1つが、4月の施行だと、新たな報酬に対応したシステム改修期間は介護報酬と比べ診療報酬の方が短くなる点です。特に診療報酬の場合は外来患者の窓口負担計算に対応する必要があるため、4月1日には確実にシステム改修を終えていなければなりません。これに対し、介護報酬は利用者負担額の請求が翌月に回ることが多く、ソフト改修は4月下旬までに完了していればなんとかなります。つまり医療機関あるいは事業所といった当事者とシステム改修に関わるベンダの負担は診療報酬の方が大きいと言えます。

このような事情などから内閣官房に設置された医療DX推進本部では、診療報酬DXの一環として診療報酬改定施行を6月に後ろ倒しをすることが検討項目に挙がり、8月の中医協総会で了承されました。ただし、薬価改定だけは4月施行となっています。薬価だけを4月に据え置いたのは、従来は診療報酬と同時に2年に1回改定されていた薬価が現在では毎年改定になり、薬価改定も後ろ倒しをすると、翌年の薬価改定の基礎となる薬価調査に必要な期間が十分に確保できなくなるためです。

施行時期が後ろ倒しになった際の経営への影響は

診療報酬と比べればシステム改修の労が少なくて済む介護報酬改定までも6月施行に後ろ倒しにすることがなぜ検討されているかですが、最大の理由は訪問看護や居宅療養管理指導など、一定数の事業所では診療報酬・介護報酬の両方を請求しているケースがあるからです。この場合、施行時期が異なると、事業所もベンダも対応作業が2度手間になってしまいます。また、当然ながら利用者の中には介護サービスと医療サービスの両方を同時に受けている人もいますので、そうした人では介護報酬改定が4月、診療報酬改定が6月の施行だと混乱してしまう可能性があります。こうしたことから診療報酬に合わせて6月に改定の施行を後ろ倒しにすることが検討されているのです。一見すると6月施行で診療報酬・介護報酬を統一するのは合理的にも思える話ですが、実は問題もあります。介護報酬改定後の新たな介護保険事業(支援)計画では、改定年4月から次回改定前の3月までのサービス量見込みをベースに保険料設定を行うため、その計算が複雑化するおそれがあります。

また、当然改定の反映が遅れるため、改定された介護報酬が経営上プラスに働く事業所では、その効果反映が遅れることにもなります。例えば今回の改定議論では、診療報酬でも介護報酬でも関係団体が物価高騰対策を求めていますが、もしこの点が改定に盛り込まれた場合、その恩恵をすぐに得ることができず、経営悪化につながってしまう最悪のケースも想定されます。その意味では社保審介護給付費分科会内でもかなり意見が割れるところでしょう。

実際、この件が初めて議題となった10月11日の分科会内では、医療関係団体の委員が6月施行統一を唱える一方、自治体関係の委員からは慎重な対応を求める意見が相次いでいます。すでに診療報酬の施行時期が決定した今、この件は延々と議論ができる余裕はなく、遅くとも年内には決しなければならない問題です。

さてどちらの決着となるかは今のところまだわかりませんが、冒頭から説明したトリプル改定時の特徴を考えれば“推して知るべし”と言えるかもしれません。

厚労省 第227回社会保障審議会介護給付費分科会「介護報酬改定の施行時期について」

【注目お役立ち資料】

【2023厚労省最新データ】特別養護老人ホーム 地域密着型特別養護老人ホーム 経営・加算獲得状況データBOOK

【2023最新版】財務諸表から読み解く 黒字の特養 赤字の特養

【注目トピックス】

【介護報酬改定】令和6年度介護報酬 改定議論がいよいよ本格化 厚労省が提示した「基本的な視点」とは

来年の介護報酬改定につながる 財務省の”所信表明”「財政総論」とは

2024年介護報酬改定に大きく影響する「規制改革推進に関する答申」(1)科学的介護の推進とアウトカムベースの報酬評価の拡充