昨今では顧客による嫌がらせ・迷惑行為である「カスタマーハラスメント(通称・カスハラ)」対策を取る企業が増えています。また、昨年12月に開催された厚生労働省労働政策審議会の雇用環境・均等分科会では、カスタマーハラスメント対策を企業に義務付ける案が了承されました。医療・介護分野でも従来からカスハラの問題は指摘されています。では、実態はどうなのでしょうか?

労働組合のUAゼンセンは同組織として3回目となるカスタマーハラスメントアンケート調査を昨年実施し、その結果を公表しています。UAゼンゼン同盟は業種別に3部門21部会を有し、その中には「医療・介護・福祉部会」もあります。そして前述のアンケート調査に関しては同部会の結果も公表されています。今回はその内容を紹介します。なお、アンケートの実施時期は2024年1月18日~3月18日で、全体の回答件数(人)は3万3,133 件。うち医療・介護・福祉部会の回答件数は480件。

カスハラ被害後 半数が「嫌な思いや不快感が続いた」

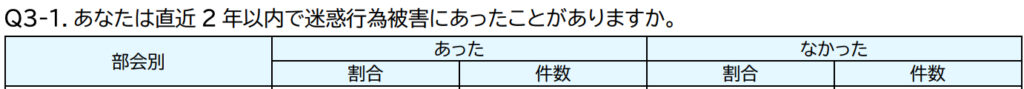

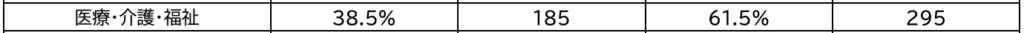

まず、医療・介護・福祉部会所属組織の従業員で、直近2年以内にカスタマーハラスメントの被害にあったと回答したのは38.5%でした。これは全体の平均の46.8%よりも低く、部会別結果が公表された15部会の中では下から5番目ですが、3人に1人以上がカスハラ被害を訴えているわけですから、決して低い数字とは言えません。

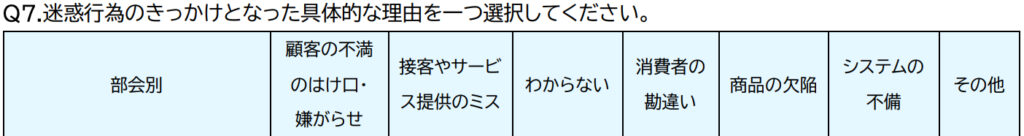

迷惑行為のきっかけとなった理由(単一回答)としては、「顧客の不満のはけ口・嫌がらせ」が40.5%と最も多く、次いで「接客やサービス提供のミス」が13.0%、「消費者の勘違い」が5.9%などです。

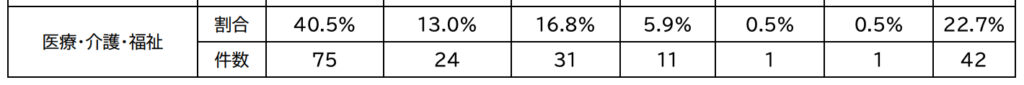

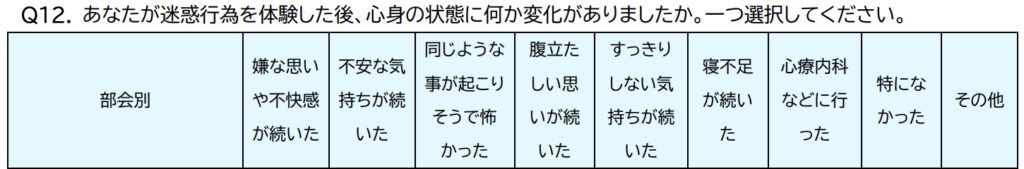

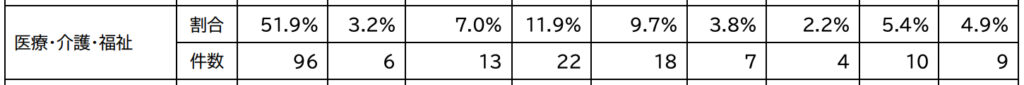

迷惑行為を体験した後の心身の状態について(単一回答)は、「嫌な思いや不快感が続いた」が51.9%で最多回答。以下順に「腹立たしい思いが続いた」が11.9%、「すっきりしない気持ちが続いた」が9.7%、「同じような事が起こりそうで怖かった」が7.0%など。さらに「寝不足が続いた」が3.8%、「心療内科などに行った」が2.2%ありました。

医療・介護・福祉領域は、患者・利用者だけでなく、その家族との密接な関わりが多く、しかも時には命にかかわることもあるため、これら当事者が感情的になりやすい局面は少なくないと考えられます。この結果を見ると、患者・利用者やその家族が抱える不安やストレスがこの領域で働く人たちへのカスハラとして表れているとも解釈できます。そしてカスハラを受けた人の中には寝不足や心療内科受診など看過できない影響が出ているケースも少なくないことがわかります。

約3割「カスハラが増えていると感じる」も「対策されていない」24.2%

調査結果では医療・介護・福祉部会に報告されたカスハラ行為の具体例についても記述があります。以下にそれを紹介します。

【暴言型】

・スタッフの身体的なことに関するモラハラ発言があった

・「豚」などと罵られた

【暴力型】

・スタッフの襟元をつかんだり、髪をつかんで引っ張る等の暴力行為を受けた

【威嚇・脅迫型】

・「拠点に爆弾を落とす」と言われた。自分は過激派の人間と言われた

【権威型】

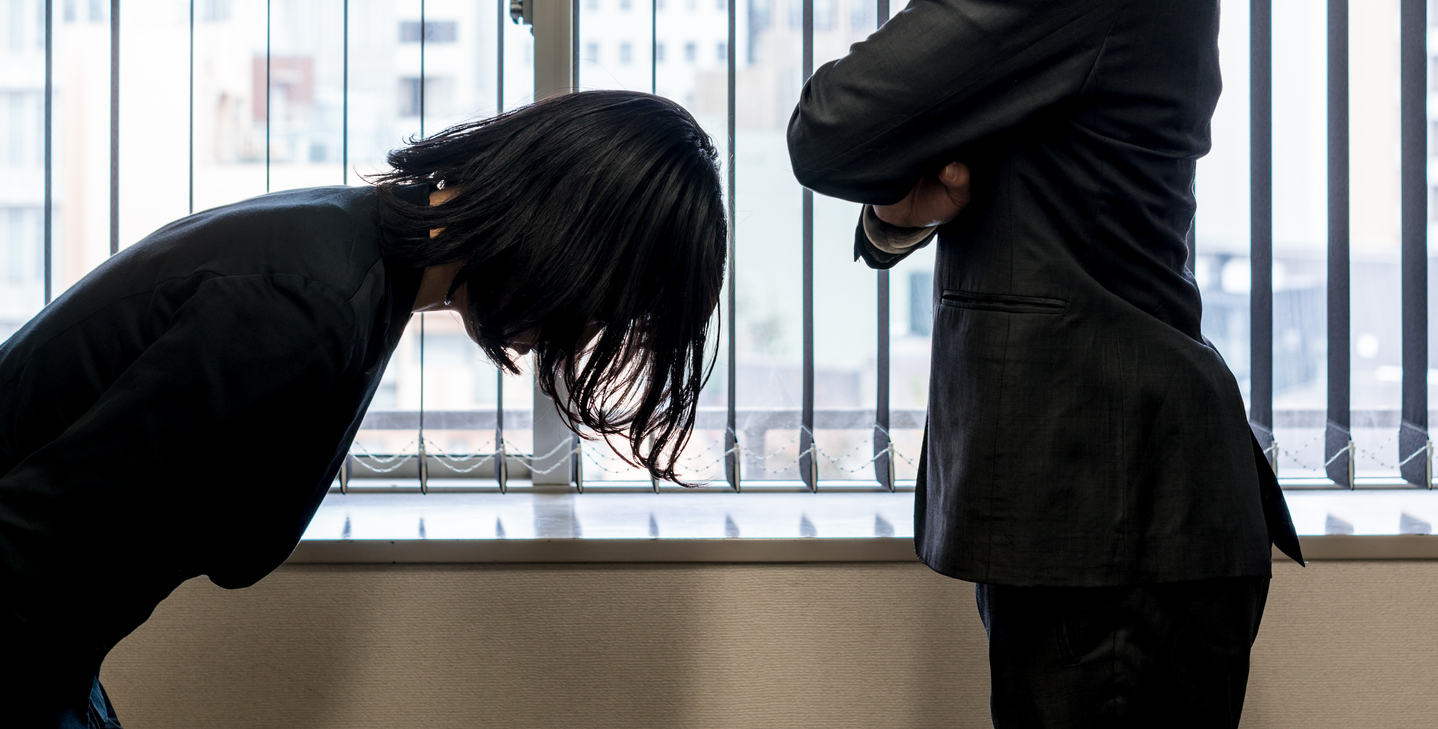

・従業員へ土下座の強要を要求された。

「直近2年以内では、迷惑行為は増えていると感じますか?」との問いでは、「増えている」が 27.1%、「減っている」が6.3%、「変わらない」が34.0%、「わからない」が32.7%という結果でした。

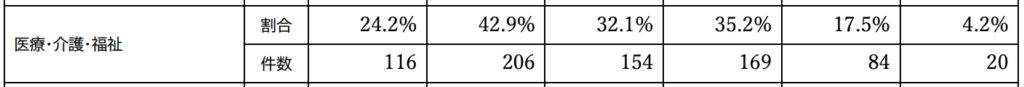

一方、医療・介護・福祉部会の結果では、企業が実施しているカスタマーハラスメントへの対策についても尋ねています(複数回答)。それによると「マニュアルの整備」が42.9%で最多。これ以外では「迷惑行為対策への教育」が35.2%、「専門部署の設置」が32.1%などとなっています。一方で、「被害者へのケア」が17.5%と比較的低い数値であり、さらに「特に対策がなされていない」が24.2%と、回答者の4分の1に近くありました。

「特に対策がなされていない」との回答割合は部会別では低いほうですが、全体の約4分の1という現状は放置して良いものではないことは明らかです。

現在、医療・介護・福祉領域でも昨今人手不足の問題が指摘されています。このうち介護領域ではかなり以前から慢性的な人手不足となっています。この人手不足解消の観点からもカスハラ対策を強化し、従業員が安心して働ける労働環境を整えることが求められます。

UA ゼンセン「カスタマーハラスメント対策アンケート調査結果」

【関連トピックス】

ハラスメントから現場スタッフを守る「ふじみ野市地域の医療と介護を守る条例」とは

カスタマー・ハラスメント実態調査 医療・福祉・介護職では「暴言」が最多に

【関連資料】