認知症に詳しい精神科医にオンラインで相談できるドクターメイトのオンライン精神科医療指導サービス。2024年8月のサービス開始以来、認知症患者が大半を占める特養など高齢者施設において導入が増加しています。介護と医療の連携の必要性がますます高まる高齢者施設において、こうした外部サービスと共に、重要な役割を担うのが配置医師(嘱託医)です。

ドクターメイトのオンライン精神科医療養指導サービスと精神科の往診を組み合わせて、より細やかな認知症ケアを実現させている特別養護老人ホーム「楽々むら」嘱託医の高石 俊一先生にお話を伺いました。

─────────────────────────────────────────

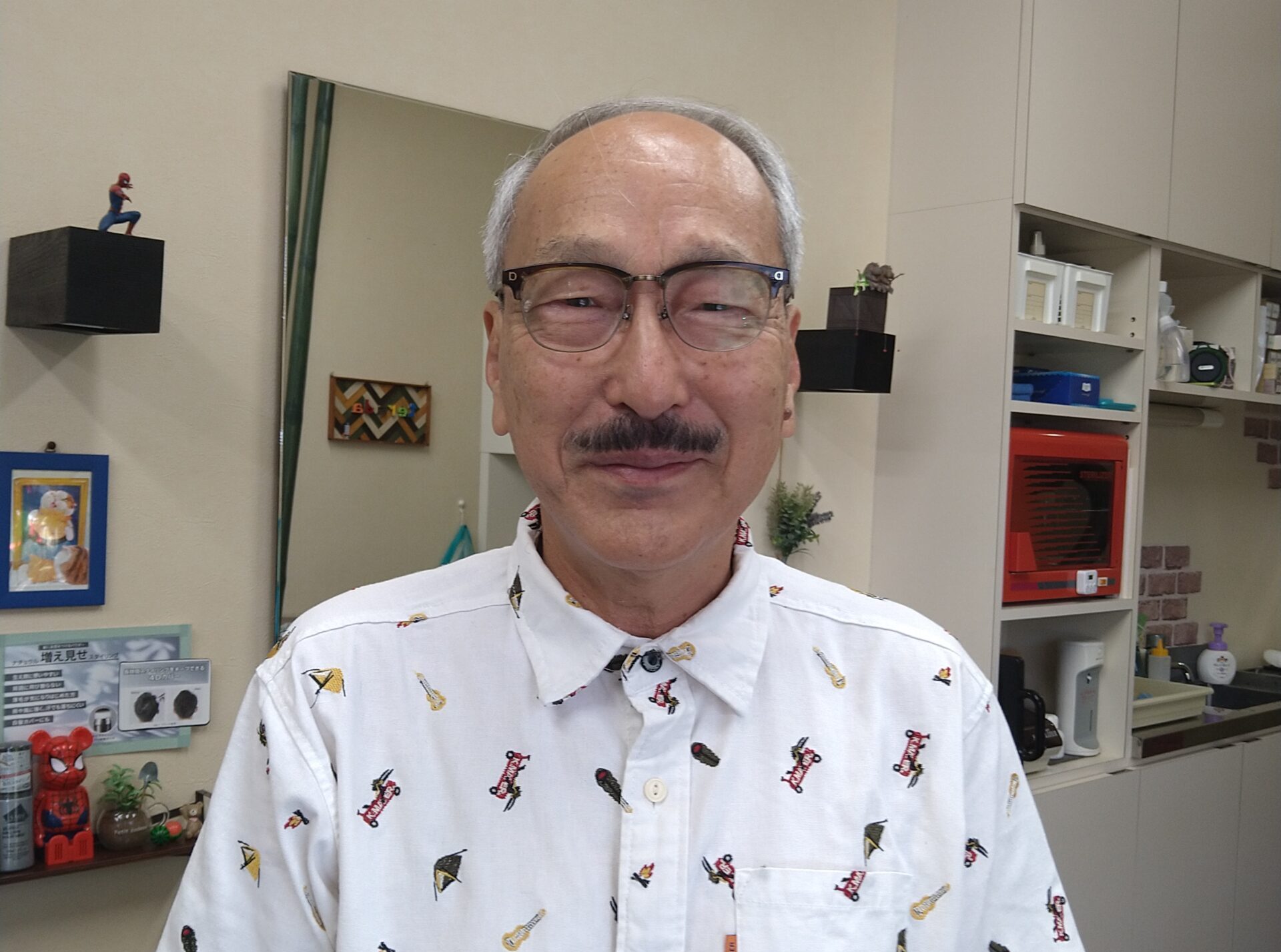

高石 俊一 医師

愛媛県四国中央市出身。1972年京都大学医学部卒業後、公立豊岡病院精神科に勤務。精神科医長、部長、同病院副院長を歴任後、2010年4月に同病院認知症疾患医療センター長に就任。2012年4月に兵庫県豊岡市内に高石医院を開業。79歳となった今も、臨床現場で多くの患者さんの「こころの問題」に向き合う。

─────────────────────────────────────────

──まずはご経歴をお教えください。

「私は豊岡市の公立豊岡病院組合立豊岡病院で精神科医として40年間勤務し、定年退職後は市内で精神科クリニックを開業しました。病院勤務時代に「痴呆疾患センター」が設立され、センター長を任されたことをきっかけに認知症医療に本格的に取り組むようになり、以降20〜30年にわたり治療に関わってきました」

役割を明確に分けたことで、状態が変化しやすい利用者にも迅速な対応が可能に

──嘱託医をされている「楽々むら」では、往診と療養指導をどのように役割分担されていますか。

「楽々むらには嘱託医として月1回訪問し、入居者の投薬管理や処方、薬の調整を行っています」

月1回の訪問で約40名もの利用者を診療する高石先生。直接処方している利用者さんの把握で手一杯で、それ以外の方に問題が起きても、介護施設職員の相談する時間がなかなか捻出できないことが課題でした」

「そこで、私が診るべきケースや処方が必要なケースは私が対応し、それ以外の職員からの日常のケアに関する相談や対応はドクターメイトにお願いしています。ドクターメイトが行った療養指導のレポートは訪問時に共有してもらってます」

役割を明確に分けたことで、状態が変化しやすい利用者にも迅速に対応できた「楽々むら」。「より安心した運営につながっています」と高石先生は語ります。

「楽々むら」職員さまへのインタビューはこちら➤➤

看護師を新たに一人雇うコストで、専門家に24時間相談できる体制が整う

「楽々むら」導入以前から、訪問診療を行っていた複数の特別養護老人ホームで、ドクターメイトのサービス(夜間オンコール代行・日中医療相談)を知っていた高石先生。

「巷では「ドクターメイトを入れてすごく助かっている」と聞いていました。日中医療相談では、床ずれができた際に写真を送ると、すぐに専門医が確認してメールで具体的な指示を返してくれたり、夜間に転倒して骨折の疑いがある時も夜間オンコール代行を通していつでも相談できると聞き、”専門家に24時間いつでも相談できるのは画期的だ”と感じた記憶があります」

「実はその時に費用対効果について、自分でも計算して見たのですが、入所者一人あたりで換算すると、看護師の時間外手当とほぼ同額でした。つまり『看護師を新たに一人雇うコストで、専門医に24時間相談できる体制が整う』ということです。特に看護師の夜間のオンコールがほとんどなくなったと聞き、ドクターメイト導入の効果は非常に大きいと感じました」

特養における精神科ニーズを”仕組み”で支える

「私は79歳になりますので、あと何年訪問診療を続けられるか分かりません。私がいなくなった後、この地域で新たに精神科医を見つけるのは容易ではなく、その不安は常に抱えていました。施設にとって、後継を支える体制があるという意味で非常に重要で、ドクターメイトのような仕組みがあることは大きな安心につながります」

オンライン精神科療養指導と精神科医による往診を組み合わせて活用することについて、「医師の負担軽減」だけでないメリットがある、と高石先生は語ります。

「処方や医療がまだ必要無い利用者さんをケアする介護職員へのアドバイスをドクターメイトのオンライン精神科医療養指導がメインに行ってくれるおかげで、嘱託医である私は、処方や医療が必要な利用者さんに対して、より最適な医療を提供できます」

これまでなかなか相談できる時間を作れなかった介護職員の皆さんもケアの相談ができるようになったそうです。

「役割分担を明確化でき、今は職員も私も、安心して運営できるようになったと実感しています」

ベテラン医師が語る、高齢者施設における認知症ケアのあるべき姿

「認知症だから」と決めつけず、その人の能力や魅力を見つける努力を

介護現場においては、「問題行動」とひと括りにされるケースもありますが、高石先生は「”問題行動””不穏””興奮”といった言葉は使わない」といいます。

「それらの言葉は介護する側の都合で生まれた一方的な表現だと思います。スタッフには「利用者さんが示す行動は介護の仕方に対する反応であり、こちらの接し方に課題があるのだ」と伝えています。利用者を「認知症の人」とレッテルを貼る施設があったとしたら、これは絶対に避けるべきです。認知症はあくまで記憶力の一部に障害があるだけで、その人にはまだ多くの能力や魅力が残っています」

「私は初めてお会いする際には必ず「若い頃はどんな仕事をされていましたか」と伺います。そうすると、「大工をしていた」「旅館で仲居をしていた」など、さまざまな経験が語られ、その人の”人生”が浮き彫りになるきっかけが得られます。その人の生活歴や職業歴を把握することが、現在の行動を理解する大きな手がかりになるのです」

現在の行動は、過去の経験と密接に関わっている

「例えば施設内を歩き回る行動は「徘徊」と表現されがちですが、本人にとっては「仕事をしよう」としている可能性もあります。また、介護を拒む行動の背景には、過去に家族などから否定されたり傷つけられたりした経験が影響している場合があります。だからこそ介護職員は、利用者の行動の表面だけを見て判断するのではなく、その人の背景を理解することが重要です」

表面的な行動ではなく、人生全体を踏まえて理解することが大切

「職員には「困った行動があれば、まず入所時の調査書を確認し、どのような人生を歩んできたのかをチームで共有しましょう」と伝えています。部屋に何もなく時間を持て余して同じ行動を繰り返す方もいますが、ご家族に協力いただき、若い頃に好きだった編み物の道具や得意な手仕事の道具を置くだけで、その方らしさが戻り落ち着かれることがあります」

「大切なのは『残された能力や得意なことを見つけ、それを起点にコミュニケーションを築くこと』と高石先生は語ります」

社会が今後目指すべき認知症ケアのあり方

認知症があってもその人らしく生活できる社会づくりへ

公立豊岡病院組公立豊岡病院の認知症疾患センター長として、保健・福祉・医療・介護の連携体制づくりに携わっている高石先生。「但馬圏域認知症対策担当者連絡会」では、行政や地域包括支援センターの方々と一緒に、地域として認知症対策をどのように進めるか、の議論を進めています。

「ようやく「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立し、認知症があってもその人らしく生活できる社会をつくる必要があるという共通認識が広がってきました。ただし、社会全体の理解や、それを支える制度や仕組みはまだ十分ではなく、課題は多いと感じています。こうした場に参加・主催しながら、少しでも社会の仕組み改善に貢献したいと考えています」

介護職員は「プロとして認知症に関わる」意識を

介護職員の皆さんにはぜひプロとして、日々介護の現場に向き合っていただきたいです。

そのためにも、正しい知識やケアの方法を学び続けることが欠かせません。例えばケア技術のひとつに「ユマニチュード®︎」という技術があります。このケア方法では、声をかける際は横や後ろからではなく、必ず正面に回って少し腰を落とし、目線を合わせてゆっくり話すことが基本です。また「タッチングケア」といって、軽く手を握るだけで安心感が生まれ、そこから会話が始まることもあります。こうした技術を身につけるだけでも、利用者との関係性は大きく変わります。

正しい知識やケアの方法を学び続けることを欠かさないで欲しいですね」

迷った時にドクターメイトに相談できる体制は、職員にとっても利用者にとっても大きな安心に

介護施設がドクターメイトを導入する意義について高石先生はこう語ります。

「例えば、現場が薬に頼りすぎずに済むようになる、というのは大きな意義があります。施設では「薬で落ち着かせてください」と求められることがありますが、必要以上に使うのは望ましくありません。処方された薬の効果や副作用を正しく理解し、利用者さんに合った調整を行うことが重要です。

実際には、鎮静されすぎて傾眠状態になっているのに「処方通りだから」と続けてしまうケースや、服薬時間を気にせずに十分な薬の効果を得られていないケースも見られます。

そういった際にドクターメイトがあると、「昼の分を抜いてみよう」といった具体的な助言をすぐに得ることができます。その結果を医師に報告しながら調整すれば、より適切なケアにつながります。迷った時に専門家へタイムリーに相談できる体制は、職員にとっても利用者にとっても大きな安心となります」