日本の少子高齢化の進行で危惧されている現象の1つが認知症高齢者の増加です。認知症の場合、本人のみならず介護する家族や介護従事者の負担も大きく、現状で決定的な治療法もない状況です。

厚生労働科学研究「日本における認知症の社会的コスト」では、認知症にかかわる医療費、介護費、インフォーマルコスト(家族による無償介護をコスト計算)の合計は2025年時点で19兆4000億円と試算しています。これは国の年間所得税収入に匹敵する金額で、認知症患者の増加は日本社会全体で喫緊の課題とさえ言えます。

そうした中で、内閣府に設置された認知症施策推進関係者会議の第2回会合が5月8日に開催され、そこで最新の認知症患者の将来推計が示されました。それによると、2050年時点の国内での65歳以上の高齢認知症患者は推計で586万6000人に達するという研究結果が公表されました。今回はこの件について解説します。

認知症有病率12.3%、MCI有病率15.5%

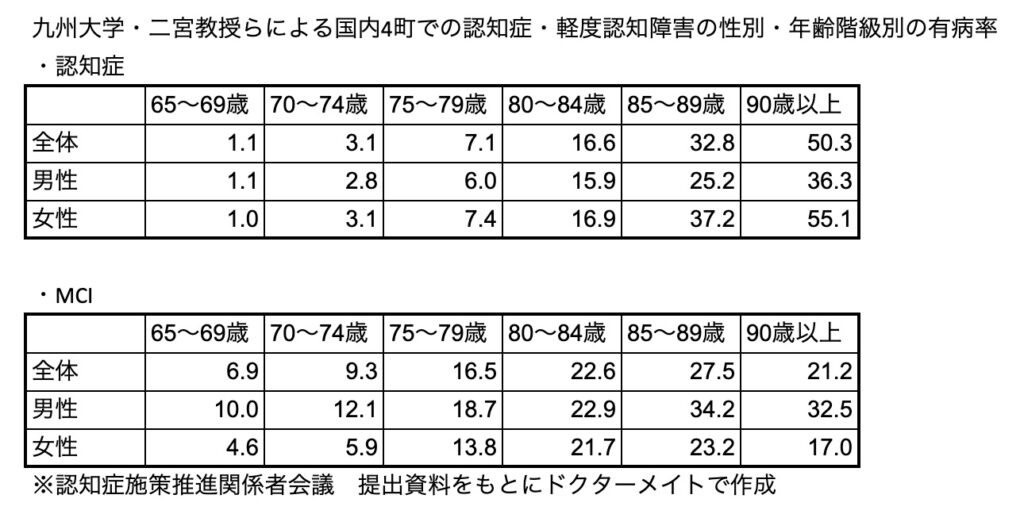

まず、今回の結果がどのように導き出されたかについて説明します。この推計は令和5年度老人保健事業推進費等補助金「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」として九州大学大学院医学研究院衛生・公衆衛生学分野教授の二宮利治氏らが行ったものです。

年齢で調整した4町全体での有病率は、認知症が12.3%、MCIが15.5%でした。ちなみに4地域全体での性別・年齢階級別での認知症とMCIの有病率は表のようになります。

この性別・年齢別の有病率が2025年以降も一定との仮定で、国立社会保障・人口問題研究所が昨年4月に公表した「日本の将来推計人口(令和5年推計)」に掛け合わせ、認知症、MCIの患者数を推計しています。

さて推計をより詳細に見て行くと、認知症患者に関しては、直近の2025年が471万6000人で、2030年が523万1000人と500万人を超えています。その後、2040年が584万2000人、2050年は冒頭で示した通りで、2055年前後には600万人も超え、2060年が645万1000人と推計されています。

一方、MCIについてはどうでしょう。その前にMCIという概念について、念のため触れておきます。簡単に言ってしまえば、MCIは認知症の前段階で、日常生活は基本的に問題なく送ることができるものの、同世代の人と比べ、物忘れなどが多くなっている状態です。物忘れ以外にはいつも行く場所には問題なく行くことはできても、初めての場所に行くことが以前と比べてかなり苦手になるなどの症状が現れます。やや分かりにくいですが、認知症ではないものの、健常な認知機能でもない状態です。今回、認知症と同じ手法で行ったMCI患者の推計値は、2030年が593万1000人、2040年が612万8000人、2050年が631万2000人、2060年が632万2000人となっています。

MCI患者の推計値の推移は、認知症患者の推計値とほぼ同レベルであるため、「MCIの患者がこれほど多いならば、その後進行して認知症患者は増えるはずので、認知症患者の数がもっと多くなければおかしいのでは?」と疑問に思う人もいるでしょう。そうならないのには理由があります。

まず、MCIの場合、医学的な研究からその後に認知症に進行する人、MCIのままの人、MCIから健常な認知機能に回復する人の3つの経過があることがわかっています。そしてMCIから認知症に進行する人は1年当たりでMCI患者総数の1割程度です。また、この推計では当然ながら認知症患者のうち、さまざまな病気などで亡くなる人も折り込んで計算しています。そのためMCI患者と認知症患者の推計値がほぼ同じレベルで推移することは、特段不思議なことではありません。

認知症の推計患者数 以前よりも減少 その理由は?

今回の推計値を見て驚いた人もいるかと思います。というのも、過去に厚労省が公表していた2012年時のコホート研究を基にした認知症患者の推計値は、2025年が675万1000人、2040年が802万人、2060年が850万人でした。今回の数字はこれよりも大幅に減少しています。この時の推計手法は今回とほぼ同じ方法で、推計を行った研究者も同じ二宮氏らにもかかわらずです。

この点について、今回の推計の公表時に理由が明記されています。まず、2012年時の有病率は、認知症が15.0%、MCIが13.0%でした。これが今回の調査では認知症が12.3%、MCI が15.5%。2つの有病率の合計で見ると、この10年間でほぼ変化はありませんが、認知症の有病率は低下し、逆にMCIの有病率が上昇しています。ここからうかがえるのはMCIから認知症へ進展した人の割合が低下した可能性です。

では、なぜそのような可能性が考えられるかですが、公表された資料では、以下のような分析が示されています。

・成人の喫煙率が全体的に減少

・減塩の推進や降圧薬の普及で国民の平均血圧も1970年代以降低下傾向

・1990年代よりHMG-CoA還元酵素阻害薬などの高脂血症薬による治療が普及

・糖尿病が強く疑われる人の割合は、50歳以上の男性と70歳以上の女性では上昇傾向だが、50歳代と60歳代の女性では、2010年以降徐々に低下傾向

・糖尿病の治療・管理方法は2000年代以降、低血糖をきたしにくい糖尿病治療が望まれるようになり、DPP4-阻害薬やメトホルミンの処方数が増加

・2017年の内閣府による高齢者の健康に関する調査では、9割以上が栄養や身体活動、自身の健康などの健康活動に「特に心がけていることがある」と回答

認知症発症の最大の危険因子は加齢ですが、このほかに代表的なものとして喫煙、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などが挙げられています。こうした危険因子を持つ人、あるいは十分にコントロールができていない人の割合が低下している可能性があるということです。

また、糖尿病のところでは低血糖について触れていますが、糖尿病治療ではあまり急激に血糖値を下げてしまうと、意識を失ったりする低血糖発作が起こり、これが認知機能の低下を進行させてしまうことが知られています。かつての糖尿病治療では、血糖値は下げるものの、その分だけ低血糖発作を起こしやすいスルホニル尿素(SU)薬が多用されていました。しかし、現在は2000年代後半に登場した低血糖を起こしにくいとされるDPP-4阻害薬、従来から使われていた低血糖を起こしにくいメトホルミンの多用が進んでいます。このことも認知症有病率の低下に影響したと分析されているわけです。

MCIの兆候の早期発見がカギを握る

さて以前よりも認知症患者の増加が緩やかになる可能性が今回示されたとも言えますが、とはいえそれでもなおかなり膨大な患者数が予想されています。一方で今回の結果はMCIから認知症への進行抑制にも希望が持てる結果と言えます。

もっともMCIから認知症への進行抑制には、MCIの早期発見とともに、その時点から進行の危険因子を減らすことが重要であると指摘されています。その意味では要支援や要介護1などの高齢者に接する介護従事者は医療従事者との連携の下、MCIの兆候の早期発見という重責を担うことになるとの意識改革も必要になります。

内閣官房 認知症施策推進関係者会議 第2回資料「認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究」

【関連トピックス】

有料老人ホームなどの特定施設における医療提供機能の現状と課題

【関連資料】