全国老人福祉施設協議会ほか介護関係9団体が、2024年8月23日~9月6日にかけて実施した、「介護現場における物価高騰・賃上げ等の状況調査」の結果を公表しました。

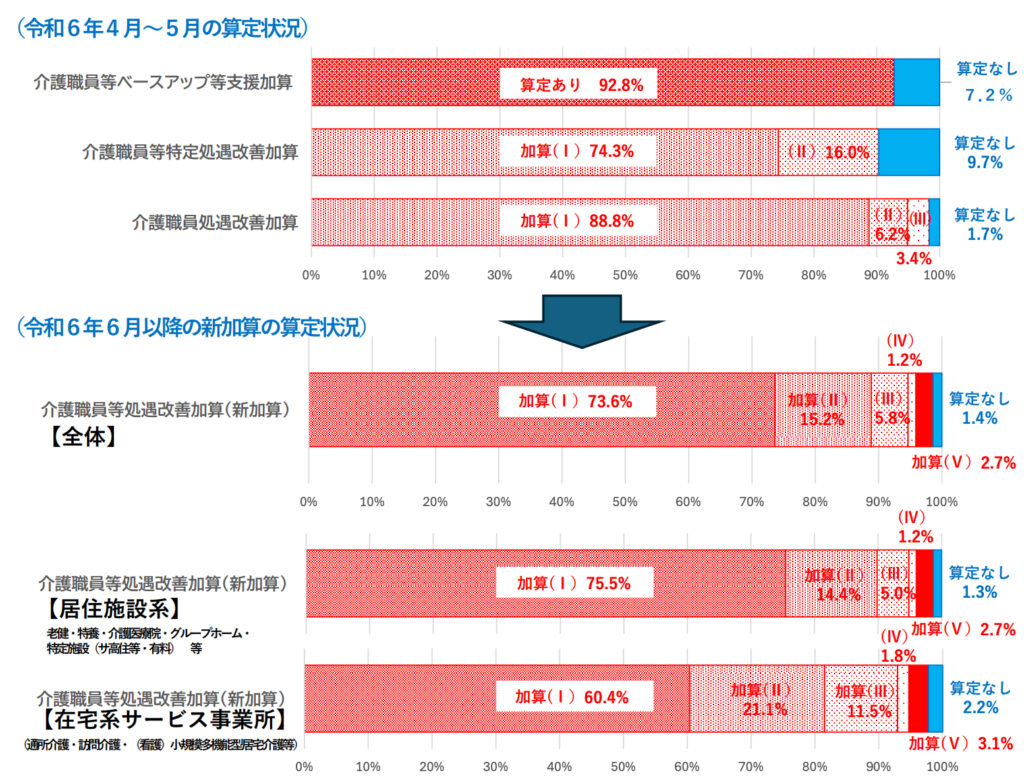

一本化された処遇改善加算 約75%が加算(i)を取得

令和6年度介護報酬改定で一本化された処遇改善加算について、全体では73.6%が加算(i)を取得。以下、加算(ii)が15.2%、加算(iii)が5.8%、加算(Ⅳ)が1.2%、加算(V)が2.7%という結果となりました。

老健・特養・介護医療院・グループホーム・ 特定施設(サ高住等・有料) 等の居住施設系サービスに絞ると、75.5%が加算(i)を取得。以下、加算(ii)が14.4%、加算(iii)が5.0%、加算(Ⅳ)が1.2%、加算(V)が2.7%となりました。

令和6年からの介護職員等処遇改善加算 詳細なルールを定めた事務連絡を発出

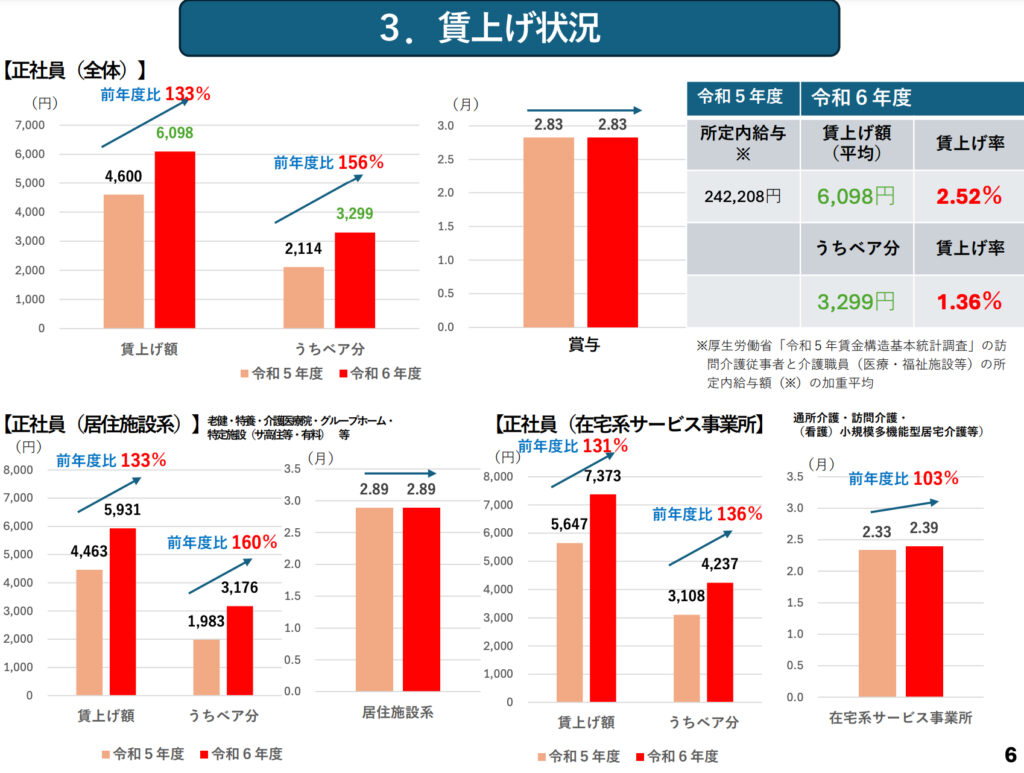

令和6年度の平均賃上げ率は2.52%

所定内給与に対する平均賃上げ率は2.52%でした。

賃上げの金額ベースでは、令和5年度の4600円から令和6年度は6098円、率にして33%の上昇となりましたが、賞与については令和5年度と同じ結果となりました。

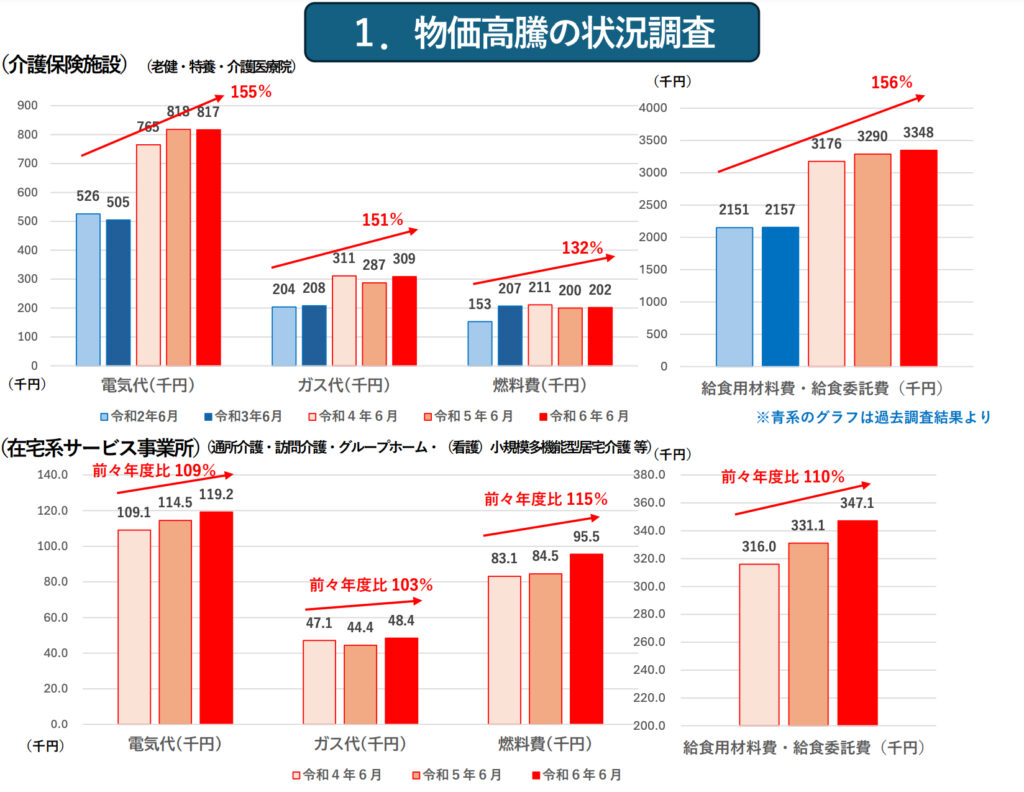

水道光熱費・給食費は高止まりのまま

電気代・ガス代・水道代の水道光熱費や、給食用材料費・給食委託費については、微減となった電気代以外はいずれも令和5年度と比較してやや微増。ウクライナ侵攻に伴う世界的な燃料費の高騰となった令和4年以降、高止まりの状況が続いています。

この結果に対し、全国老施協・田中副会長は、

令和6年度の介護報酬改定はプラス1.59%だったが、物価と賃金上昇に追いつかず、10月からは最低賃金も上がり介護事業者の経営が厳しい状況に追い込まれていること、特に全産業平均の賃上げ率が高水準で、介護分野の職員との賃金格差が昨年より拡大していることから、このままでは他産業への人材流出が止まらないとして、短いスパンでの報酬改定や賃金・物価スライド制の導入が是非とも必要、

と訴えています。

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会ほか 令和6年夏:物価高騰・賃上げ状況調査報告

大手介護事業所の賃上げが業界にもたらす影響とは

SOMPOケアは2025年4月から、年間約14億円を投じて全職種の職員(社会保険未加入者を除く)に平均7,800円の手当を支給し、賞与を4%引き上げる処遇改善を実施します。

このような取り組みは、介護業界全体にどのような影響をもたらすのでしょうか。

介護職の賃金格差

令和6年度(2024年)の処遇改善加算により、介護職の賃金は上昇し、離職率も低下しました。これは、介護職員の待遇が改善され、働き続けるメリットが増したことが要因と考えられます。

しかし、依然として介護職員の不足は深刻な課題のままです。

さらにSOMPOケアのような大手介護事業所が処遇改善を進めることで、都会と地方の賃金格差だけでなく、大手と中小事業所の賃金格差も拡大すると予測されます。

この結果、待遇の良い大手企業へ人材が流れ、中小事業所の人手不足がさらに深刻化する恐れがあります。

中小介護事業所の生き残り戦略

財源が確保しやすい大手介護事業所と異なり、中小の介護事業所で賃金格差を埋めるのは簡単ではありません。

こうした状況下で中小介護事業所が人材を確保するためには、職員にとって魅力的な働きやすい職場づくりが必要です。

たとえば、次のようなアウトソーシングを行うことで、職員不足の軽減と働きやすい環境作りの2つを達成できます。

・看護職員に負担軽減するため「夜間オンコール」の代行サービスを利用する

・介護職員が医療判断で困ったときに医師に相談できる「オンライン医療相談サービス」を導入する

また、職員のスキルアップを支援する研修制度の充実や、ライフワークバランスを重視した柔軟な勤務体制の導入も、人材確保の鍵となるでしょう。

今後さらなる介護人材の争奪戦の激化が予測される中で、中小事業所がどのように生き残っていくか、戦略を練る必要がありそうです。

中小介護事業所の「働きやすい職場作り」必須のサービスとは?>>

【関連トピックス】

全国の水道事業者の3割が赤字運営 将来、水道料金はどこまで上がる?

福祉・介護施設の水道光熱費 電気代がこの1年で最大1.42倍に

特養の赤字割合 前年度よりも拡大 背景に人件費増~2021年度 特養経営状況調査

【関連資料】

【2024最新版】財務諸表から読み解く 黒字の特養 赤字の特養