8月23日に開催された厚生労働省の医道審議会保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会では、特定行為研修制度を修了した看護師の配置状況が報告され、研修修了者のうち介護福祉施設に就業している看護師の割合は0.6%に過ぎず、介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院を併せた介護施設全体でも、こうした看護師を配置しているのは2.2%にとどまることが分かりました。今回はこの件について解説します。

特定行為研修制度とは何か

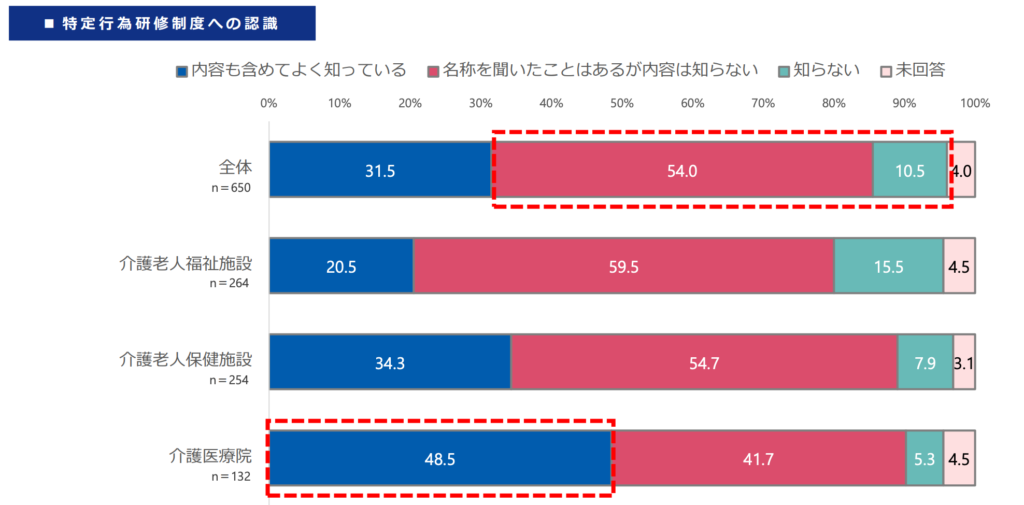

まず、「特定行為研修制度」とは何かについて簡潔に説明します。というのも同部会で報告された数字では、前述の3介護施設の施設長・事務局長への調査から、同制度について「名称を聞いたことはあるが内容は知らない」「知らない」と回答した割合が6割超、こと特養では7割超にものぼるからです。

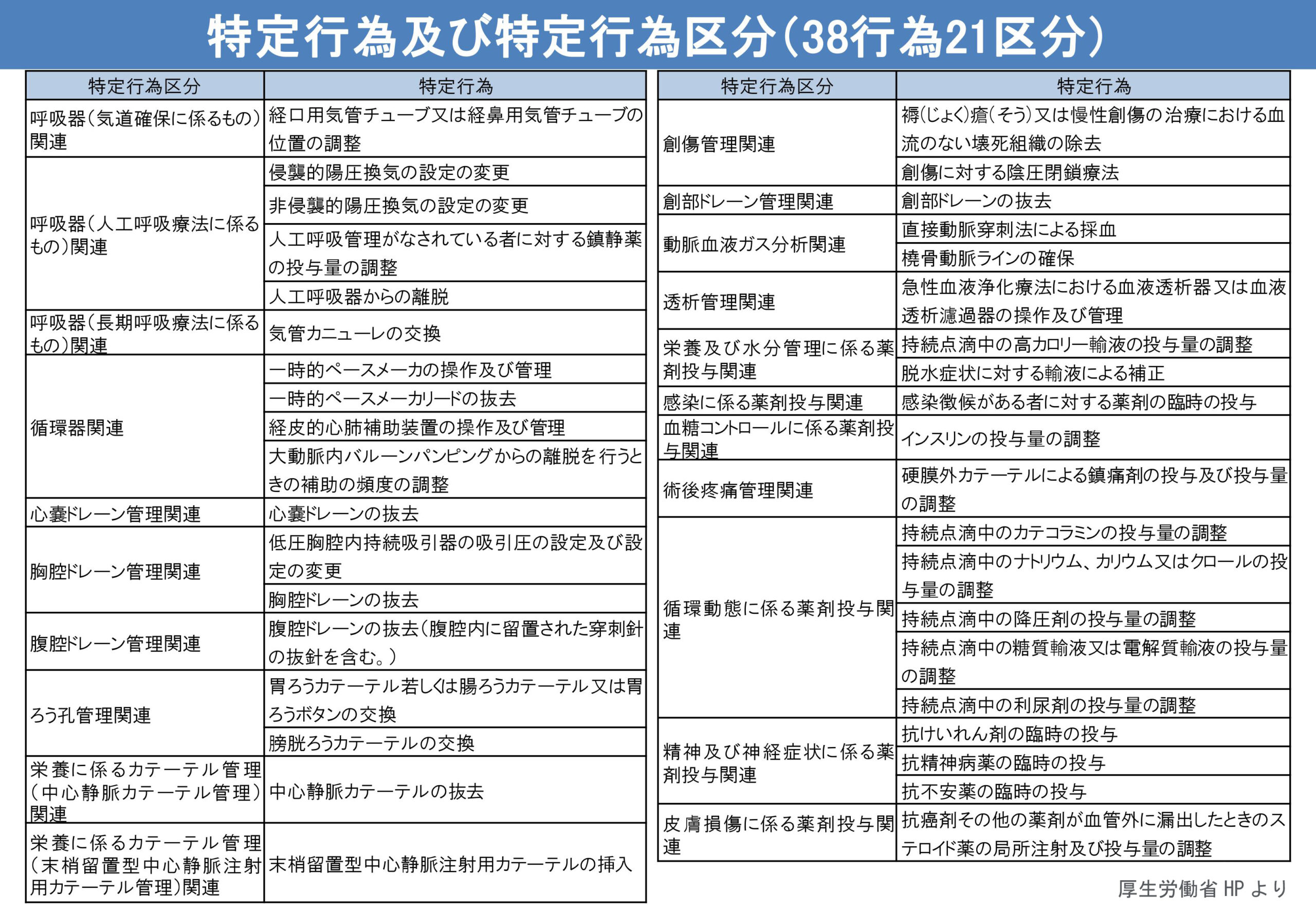

特定行為研修制度は保健師助産師看護師法に位置付けられた研修制度で、2015年10月から開始されています。特定行為とは実践的な理解力、思考力、判断力に加え、専門的な知識と技能が必要とされる診療補助38行為が定められています。この行為に含まれているものとしては「気管カニューレの交換」、「一時的ペースメーカの操作と管理」「インスリンの投与量の調整」「抗精神病薬の臨時の投与」などがあります。これらの38行為は、臓器や行為の領域別に21区分に分類されています。

同制度ではこうした行為を行ううえで共通した理解力、思考力、判断力、知識、技能の研修を行い、これに加え区分ごとの専門的な研修の2段階で構成されています。看護師は、この制度で修了した区分の特定行為については、医師の手順書に基づき、診療の補助を行えるようになります。

例えば、脱水を起こしやすい高齢者Aさんがいた場合、医師は看護師に脱水症状の有無確認を指示し、看護師から脱水の報告があれば、Aさんに対して看護師に点滴を行うよう再度指示します。それに基づき看護師は点滴を行い、さらに医師に報告を行うのが通常の流れです。しかし、こうした行為について同制度を修了した看護師がいれば、医師は看護師が対応しても構わない病状の範囲と診療補助行為を定めた手順書を予め用意しておくことで、看護師は手順書に定められた脱水状態と判断したら、医師に改めて指示を仰ぐことなく点滴を実施し、実施した旨と患者の状態を報告すれば良いということです。要は現場で臨機応変かつ迅速な対応が行えるということです。

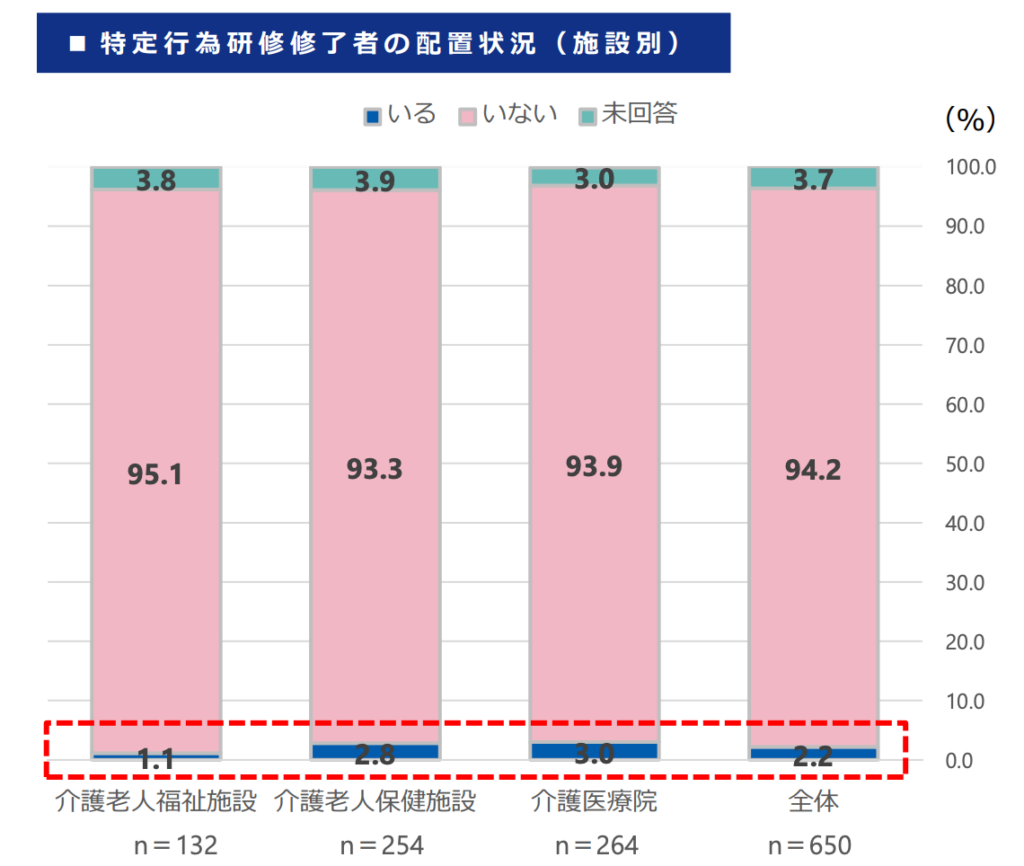

特定行為研修を修了した 看護師の配置 特養1.1% 老健2.8%

今回の報告によると、各施設別の特定行為研修を修了した 看護師の配置状況は、特養が1.1%(n=132)、老健が2.8%(n=254)、介護医療院(n=264)が3.0%で、配置されている施設でも1名配置が大半でした。また、施設長・事務局長への調査で、施設内の看護師に特定行為研修を受講させる意思のある施設(受講済・受講中含む)は、特養が13.6%、老健が14.6%、介護医療院が17.4%。「特定行為研修を受講させる意向ない」は特養が12.9%、老健が16.9%、介護医療院が15.2%、「未定・分からない」は特養が69.7%、老健が65.7%、介護医療院が64.4%でした。

施設内の看護師に特定行為研修を受講させる意向がない施設が回答したその理由については、最多が「施設内に特定行為研修修了者が活躍できる場面が少ない」、次いで「人員体制上、研修を受講する時間をとることができない」という状況でした。こうしてみると、介護施設側の反応は、大半が「なんだかよくわからない」という認識で、消極以前の事実上の同制度を“無視”している状況がここからはうかがえます。

2024年3月末の介護療養病床の廃止で特養などでも医療ニーズが高まる可能性

しかしながら、もはや先進国有数の30%目前の高齢化率、これに伴う社会保障費増大に対する危機感から生まれる国の医療費抑制策などから、今後各介護施設は医療ニーズの多い高齢者を受け入れなければならなくなるのはもはや必然です。介護施設の中でも最も医療ニーズが少ない利用者が中心と言われる特養であっても例外ではありません。とりわけ2024年3月末の介護療養病床の廃止に伴い、同病床入院高齢者の受け皿は老健や介護医療院で十分に対応しきれない状況が目前に迫っています。

この状況に対応して介護施設が特定行為研修を修了した看護師を施設で雇用することは、▽臨床推論能力を生かして、「異変を早期に察知」、「適切な判断」を行いタイムリーな介入が可能となる▽利用者に異変がある際、早期に対応・介入できることによりオンコールや利用者の外部医療機関への受診の減少につなげることが可能▽医療ニーズのある方の受け入れ体制の整備につながる、などメリットが少なくありません。とりわけ医師については非常勤の配置医師がほとんどで、看護師の役割がより大きい特養では、特定行為研修修了看護師が配置されれば、そのまま他施設との差別化につながる可能性が高いと言えます。

ただ、現実には介護施設の場合、従来から人手不足が叫ばれる中、数少ない看護師に特定行為研修を受講させることは、現場業務のひっ迫を招く恐れもあることは確かです。介護施設の中でも配置看護師数が少ない特養ではなおさらこの点は無視できないでしょう。

今回の部会では研修内容の緩和など、受講しやすい環境を整えることも意見として浮上しています。その意味では介護施設ではこの研修制度の動向をにらみつつ、どの時点で自施設の看護師が受講可能になるかを見極めることも今後は求められます。また、同時に看護師以外の介護職員に対する医療教育の充実、協力医療機関との連携強化やその他の外部リソース利用などで、より質の高い施設内の医療提供体制を構築することは、もはや必然の取り組みと言えそうです。

厚生労働省 医道審議会 (看護師特定行為・研修部会)

【注目お役立ち資料】

施設運営者が知っておくべき 特養の医療ニーズ 最新データ2023

【注目トピックス】