東京都高齢者福祉施設協議会は、同協議会の人材対策委員会が実施した「外国人介護職員・支援員の雇用状況等についての実態調査」の結果を1月下旬に発表しました。回答施設数などに違いがあるため単純比較はできないものの、3年前の同様の調査に比べ、外国人を雇用している施設は10%以上増加しています。今回はこの内容を解説します。調査は2024年8月23日~9月25日にかけて、都内の特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホームを対象に実施されました。調査対象は600施設で、回答率は62.2%(373施設)。なお、回答施設の85.0%を占める317施設が特養でした。

特別養護老人ホームの76.7%で外国人介護職員・支援員を雇用

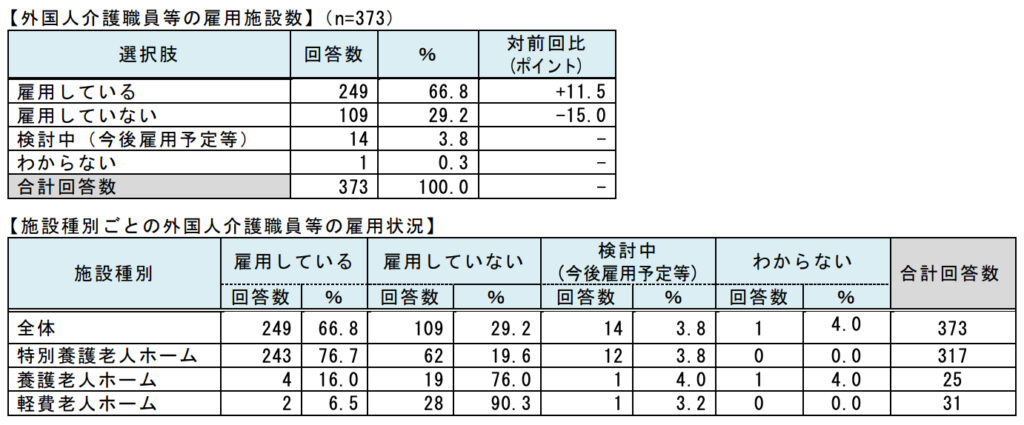

調査結果によると、外国人介護職員・支援員を雇用している施設は249施設(66.8%)で、とくに特別養護老人ホームでは76.7%が雇用していましたが、一方で養護老人ホーム(雇用施設率16.0%)や経費老人ホーム(同6.5%)では雇用していない施設が多いこともわかりました。これはEPA(経済連携協定)・技能実習・特定技能の各制度の対象が限定されていることや、施設ごとの業務内容の違いが影響していると考えられます。

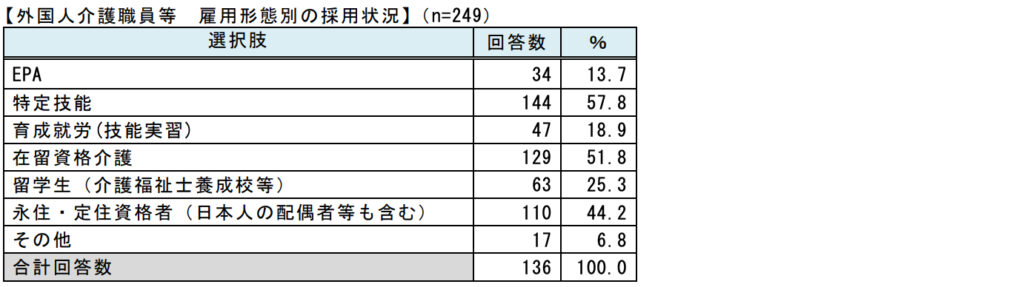

雇用形態別(複数回答)では、「特定技能」が57.8%、「在留資格介護」が51.8%と半数以上を占めており、「永住・定住資格者」も44.4%で多くなっています。一方、「EPA」、「技能実習」はそれぞれ13.7%、18.9%と低率です。これについては「技能実習」と「EPA(介護福祉士取得前)」では、ある一定の条件を満たさないと夜勤はできない縛りがあることなどが影響している可能性があります。

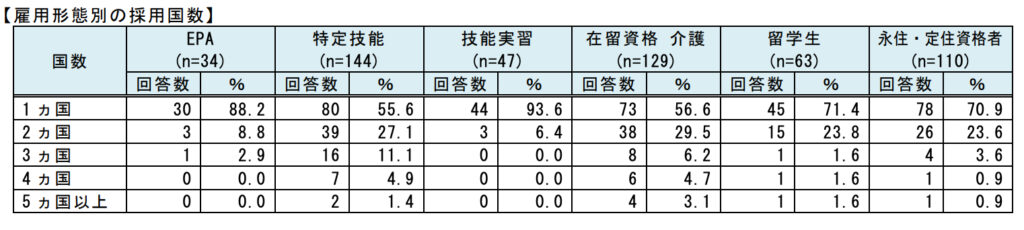

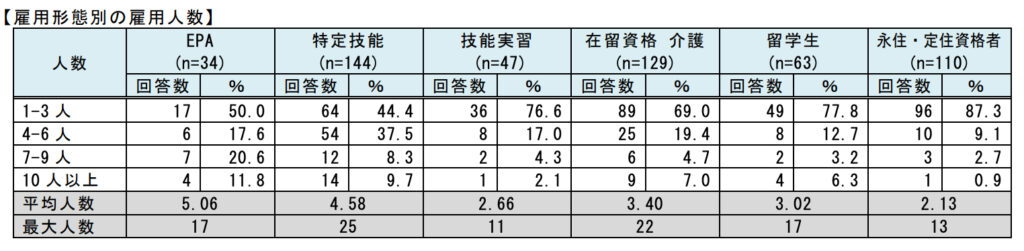

また、どの雇用形態でも採用国数は1ヵ国が最多ですが、「特定技能」と「在留資格介護」では2ヵ国以上から採用している施設が4割を超えています。さらに雇用人数はどの雇用形態でも「1~3人」が最多。雇用形態別の平均雇用人数は「EPA」が5.06人、「特定技能」が 4.58人となっている一方、「技能実習」が2.66人、「在留資格介護」が3.40人でした。また、「特定技能」、「在留資格介護」では、 最大で 20人以上 を採用していると回答している施設もあります。これら外国人介護職員の採用状況としては、「EPA」「特定技能」「在留資格介護」では正規職員としての採用が7~8割で、「技能実習」は正規・非正規が半々に分かれていました。

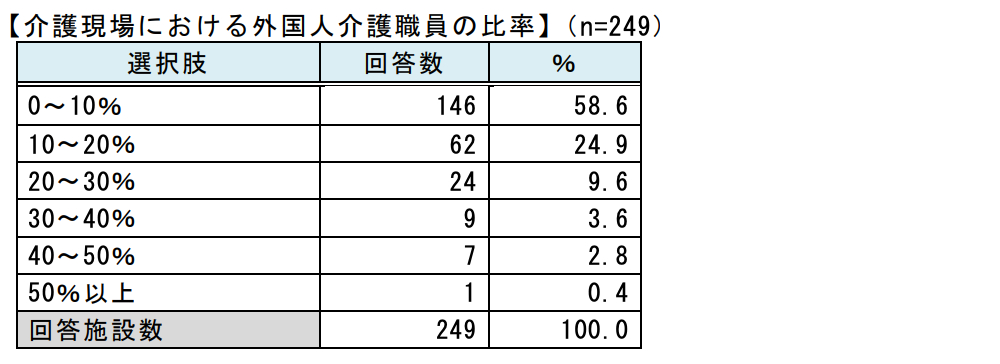

6.8%の施設で「外国人介護職員比率30%以上」に

各施設の外国人介護職員の比率は、最多が「0~10 %」の58.6%ですが、「30%以上」も6.8%となっており、少子高齢化に伴う今後の国内労働人口の減少を考慮すると、この比率は上昇していくと予想されます。また、外国人介護職員の資格所有状況(複数回答)については、介護福祉士を有する外国人介護職員を雇用している施設の割合が63.4% にのぼっていますが、同時に無資格者を雇用している割合も 40 %あり、今後の課題と言えそうです。

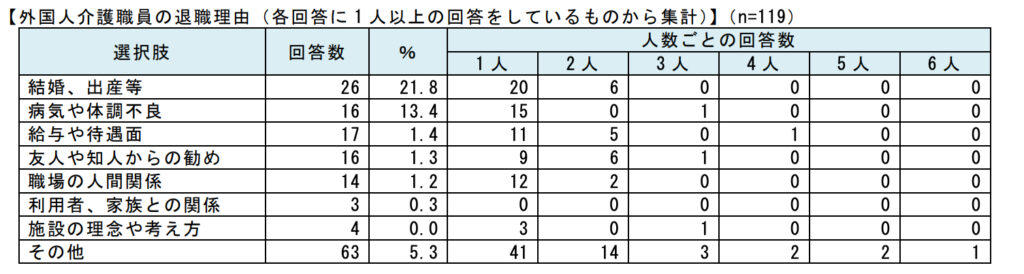

退職者数は雇用形態によって異なりますが、最も多いのが1名で、全体でも各施設5名以下がほとんどです。また、外国人介護職員を雇用していると回答した249施設のうち 130 施設では、すべての雇用形態で退職者数は 皆無でした。ただし、雇用形態別で「EPA」と「特定技能」が約40%の施設で退職者が出ています。

退職理由(複数回答)の最多は「結婚、出産等」が21.8%、次いで「病気や体調不良」が13.4%、「給与や待遇面」が1.4%などですが、こうした明確に分類しにくい「その他」が52.9%あります。その他の回答の自由記述では、「資格試験への意欲低下」「母国に帰国」「家庭の事情・家族の体調不良」「他業種への転職」「他法人・施設への転職」などとなっています。

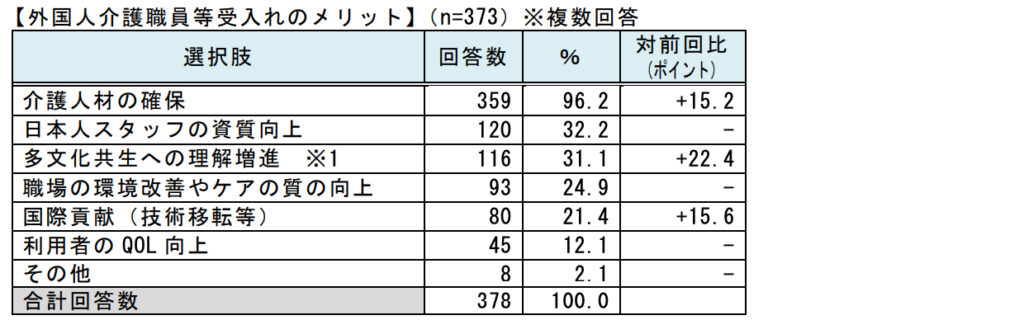

受け入れメリット「多文化共生への理解増進」「国際貢献」大幅増

外国人介護職員の受入れのメリットとしては(複数回答)、「介護人材の確保」が96.2%で最も多く、次いで「日本人スタッフの資質向上」が32.2%、「多文化共生への理解増進」が31.1%、「職場の環境改善やケアの質の向上」が24.9%、「国際貢献(技術移転等)」が21.4%などです。3年前の同じ調査でも同様の調査項目があり、その時と単純比較すると、「介護人材の確保」が15.2ポイント、「多文化共生への理解増進」が22.4ポイント、「国際貢献(技術移転等)」が15.6ポイント、それぞれ上昇しています。このことからは外国人介護職員に対する理解がこの3年間でもかなり進んでいることがうかがえます。

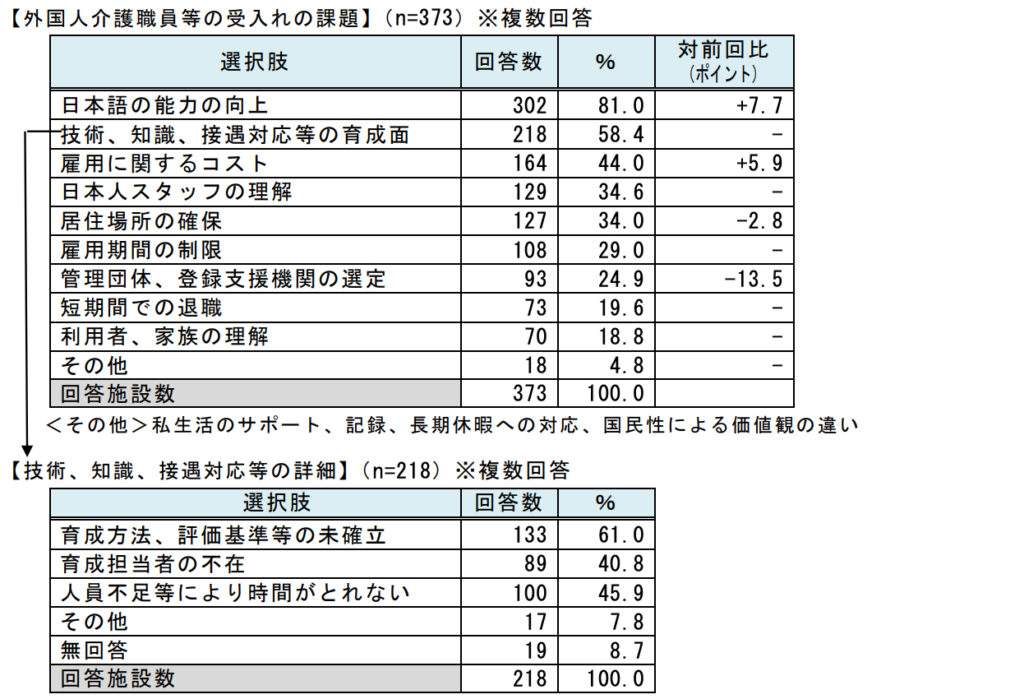

一方、受入れの課題を尋ねた(複数回答)結果では、「日本語能力の向上」が81.0%、「技術、知識、排泄対応等の育成面」が58.4%、「雇用に関するコスト」が44.0%、「日本人スタッフの理解」が34.6%などの指摘が挙げられています。このうち「技術、知識、排泄対応等の育成面」を指摘した218施設にその詳細を尋ねたところ、「育成方法、評価基準等の未確立」が61.0%、「人員不足等により時間が取れない」が45.9%、「育成担当者の不在」が40.8%との回答でした。

「日本語教育」の支援を行政・団体に要望

外国人介護職員の受入れで施設側が東京都高齢者福祉施設協議会に希望する支援としては、「日本語教育」が52.8%、「受入れ事例の情報提供や研修会の実施」が39.1%、「受入れに関する制度・方法等の研修会の開催」が35.1%、「受入れ施設間の情報交換・ネットワーク構築」が34.6%、「管理団体・登録支援機関の紹介」が25.2%など。

さらに各施設からの自由記述では、「監理団体の活動内容が会社によってバラバラであり、 かなりのコストがかかる」「外国人材紹介会社がどんどん増えてきている現状で営業が活発でありどういった会社がよいのか選択に困る」「外国人技能実習生の受入時の支援機関の協力が重要だと感じる」「面倒を見てくれる管理会社への手数料も安くない」など受け入れ窓口に対する不満、教育・研修などに要するコストや既存スタッフの負担などがあるにもかかわらず、日本人職員と変わらない待遇を保証することへの不満も指摘されています。

外国人介護職員の受入れに当たっては各施設の自助努力では限界があるのは確かで、この流れを促進させるためには施設と行政・支援機関との連携が今まで以上に不可欠と言えそうです。

東京都高齢者福祉施設協議会 人材対策委員会「外国人介護職員・支援員の雇用状況等についての実態調査」

【関連トピックス】

介護事業所の外国人採用(2)雇用してよかったこと 困ったこと

【関連資料】