認知症では中核症状の進行とともにADLが低下してきます。ADLの状態を評価することは、症状の重症度の判定の一助になるだけでなく、実際のケアの場面で必要な支援の詳細を判断する時にも重要な役割も果たします。

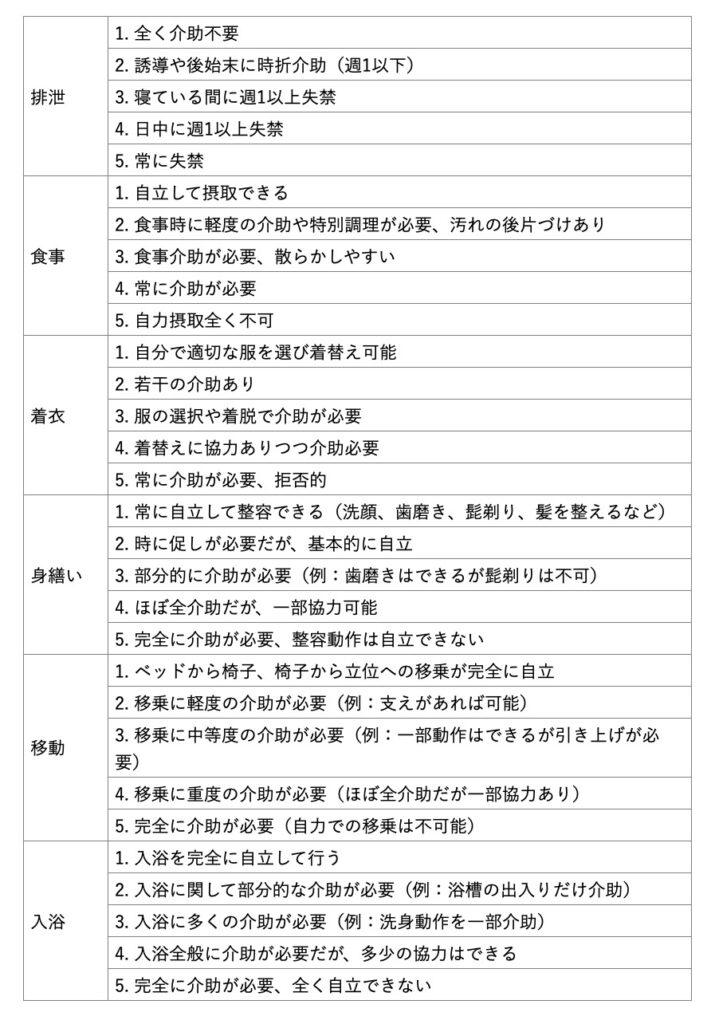

PSMS(Physical Self-Maintenance Scale)

認知症を含む高齢者の基本的なADLを評価する目的で1969年に開発された尺度です。評価項目は「排泄」「食事」「着衣」「身繕い」「移動」「入浴」の6項目です。医師や介護専門職が各項目を5段階で評価します。その評価基準は以下のような形になります(各段階の表現は施設などによってやや異なる場合があります)。それぞれの段階の数字がそのまま各項目の点数になり、6~30点の範囲で点数が算出されます。

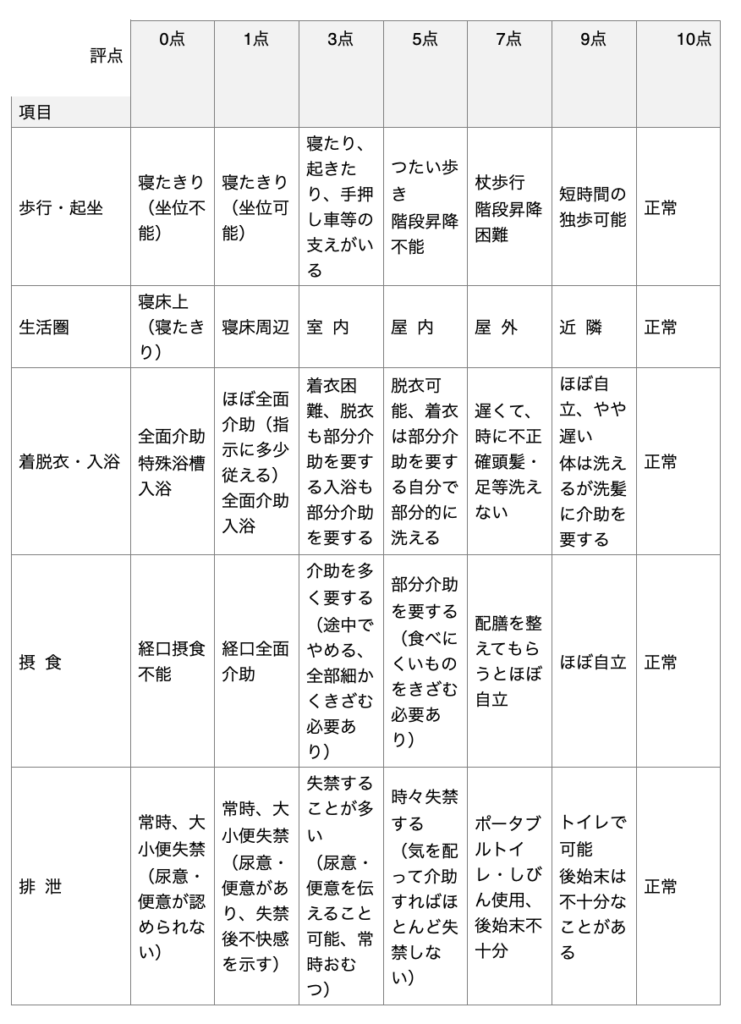

N式老年者用日常生活動作能力評価尺度(N-ADL)

日本で開発されたADL評価尺度で、「歩行・起坐」「生活圏」「着脱衣・入浴」「摂食」「排泄」の5項目を 10 点満点で評価します。ケア提供者が評価対象者の日常生活を観察したり、時には対象者に質問するなどして評価を行います。10 点が正常 (自立)、 9点は自立して日常生活を営むことが困難になり始めた初期で境界、 7点が軽度の介助または観察を要する、 5点、 3点が中等度で日常生活に部分介助を要する状態、 1点、 0点は重度で全面介助を要する状態と判定します。この結果はケアプラン策定などに活用されます。

GDS(Geriatric Depression Scale)

ガンマ線と呼ばれる放射線の一種を含む放射性医薬品を静脈注射し、体内から発せられるガンマ線の信号をガンマカメラと呼ばれる検出器で2~3方向から捉え、それをコンピューター上で再構成して脳の血流状態を画像化する検査です。この画像をシンチグラムと呼ぶため、俗にシンチグラム検査とも呼ばれます。

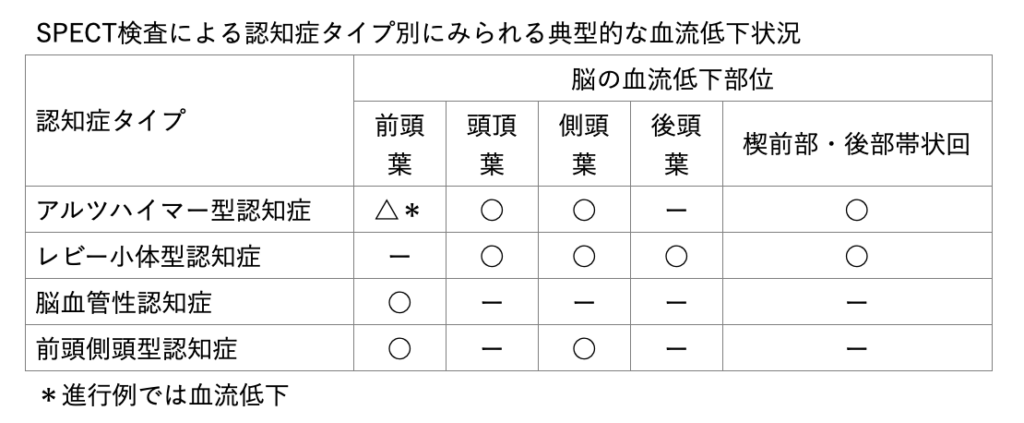

この検査で脳の各部位の血流分布を可視化し、血流異常(低下)部位の違いで認知症のタイプ鑑別や病変の早期発見につなげます。

実際の検査ではこの検査で使用する放射性医薬品を静脈注射後、検査台に横になりSPECT装置で画像を撮影します。2方向撮影の場合、ガンマカメラは患者の頭部の周辺をグルグルと回転しながら画像を撮影します。3方向撮影の際は、ガンマカメラを組んで三角柱型にしたものに頭を入れて撮影します。撮影時間は約20~30分です。認知症タイプ別の脳血流低下の特徴は以下の票のようになります。

なお、レビー小体型認知症が疑われる場合は、通常の脳血流状態を評価する脳血流SPECT検査に加え、脳のドパミン神経の変性や脱落状況を評価するドパミントランスポーターSPECT(DAT-SPECT)検査も行われます。この検査では、専用の放射性医薬品投与から撮影開始まで3時間を要します。また、一部の抗うつ薬はドパミン神経細胞への放射性医薬品の集積を上昇・低下させる恐れがあるため、検査前の休薬が必要になります。

PET検査(陽電子放射断層撮影)

放射性医薬品を使って脳の代謝や特定のタンパク質の蓄積を画像化する最先端の検査です。現時点ではアルツハマー型認知症の軽症あるいはその前段階のMCIが疑われる患者に対して承認された抗アミロイドβ抗体の投与適応、あるいは実際に抗アミロイドβ抗体を投与後の治療効果判定のため、アミロイドβの蓄積を調べるアミロイドPETのみが保険適応となっています。アルツハイマー型認知症関連の検査の中では、もっとも早期に診断が下せる検査として知られています。

PET検査同様、画像撮影前にはこの検査に用いる放射性医薬品を静脈注射します。注射後は50~90分、安静にします。その後、検査台に横になり、PET装置で撮影を行います。撮影時間は約30分です。

この検査は日本核医学学会が認定する核医学専門医あるいはPET核医学認定医の資格を持つ医師で、定められた画像読影研修を終了した医師によって画像読影が行われます。このため脳脊髄液検査と同じく現時点では、ほぼ抗アミロイドβ抗体の投与が認められた医療機関でしか実施されていません。

これ以外に研究目的などでは脳内の糖代謝を見るFDG-PET検査、脳内のタウタンパク質の蓄積を評価するタウPET検査を行うことがあります。FDG-PET検査では脳内各部のブドウ糖の代謝状態を正しくとらえるために、検査前5~6時間は絶食が必要になります水やお茶などは検査前に飲むことは可能ですが、ジュースやスポーツドリンクなど糖分を含む飲み物も禁止となります。

FDG-PETでは典型的な特徴として、アルツハイマー型認知症では後部帯状回と頭頂側頭葉、加えて進行期には前頭葉、前頭側頭型認知症では主に前頭葉と側頭葉前方部、レビー小体型認知症では後頭葉で糖代謝低下がみられると報告されています。

心理検査・精神医学的評価

GDS(Geriatric Depression Scale)

認知症とうつ病の症状は似ている部分があります。とくに進行した認知症は沈鬱・不安・無欲的という、うつ病に似た症状を示すため、鑑別診断が重要となります。このうつ病との鑑別に用いられるのが、高齢者うつ病評価尺度(GDS)です。GDSは15問版と30問版がありますが、簡便性などから15問版が用いられることが一般的です。検査の所要時間は5~10分ほどです。

15問版のGDSの質問項目は以下のようなもので、検査対象者に質問し、「はい」か「いいえ」のいずれかで回答してもらいます。「はい」の回答1つにつき1点とし、5点以上がうつ傾向、10点以上はうつ状態と判定します。

ただし、認知症とうつは合併することも少なくありません。GDSでうつと判定されたから認知症ではないとは言えないのです。その意味ではうつとの鑑別はこの評価尺度のみで行うわけではなく、その他さまざまな検査を総合して判定することになります。

| 番号 | 質問内容 |

| 1 | 今の生活に満足していますか |

| 2 | 生きていても仕方がないという気持ちになることがありますか |

| 3 | 毎日の活動力や世間に対する関心がなくなってきたように思いますか |

| 4 | 生きているのがむなしいように感じますか |

| 5 | 退屈に思うことがよくありますか |

| 6 | 普段は気分がよいですか |

| 7 | なにか悪いことがおこりそうな気がしますか |

| 8 | 自分は幸せなほうだと思いますか |

| 9 | どうしようもないと思うことがよくありますか |

| 10 | 外に出かけるよりも家にいることのほうが好きですか |

| 11 | ほかの人より物忘れが多いと思いますか |

| 12 | こうして生きていることはすばらしいと思いますか |

| 13 | 自分は活力が満ちていると感じますか |

| 14 | こんな暮らしでは希望がないと思いますか |

| 15 | ほかの人は、自分より裕福だと思いますか |

NPI(Neuropsychiatric Inventory)

認知症に伴う行動・心理症状(BPSD)を評価するゴールドスタンダードともいわれる評価尺度です。1994年に当時のカリフォルニア大学ロサンゼルス校医学部の神経学教授だったジェフリー・L・カミングスが開発した評価尺度です。NPIは専門職が家族や介護者などに面接して評価する方法以外に、専門職が介護施設でスタッフにインタビューするNPI-NH(NPI Nursing Home version)があります。

評価項目は当初「妄想」「幻覚」「興奮」「うつ」「不安」「多幸」「無為」「脱抑制」「易刺激性」「異常行動」の10項目でしたが、後に「睡眠の異常」「食欲あるいは食行動の異常」の2項目が追加され、現在は12項目での評価が一般的になっています。評価所要時間はおおむね10~20分です。

各項目は主質問と下位質問があります。主質問では項目に応じた症状を複数説明し、その症状の有無や適応なしを尋ねます。主質問で症状なし、あるいは適応なしの場合は0点とします。

症状ありの場合は下位項目の「重症度」と「頻度」を聴取します。「重症度」は各項目3段階の具体的な症状の程度を尋ね、症状の重さに応じて1~3点の点数をつけます。また、「頻度」は低い順から▽週に1度未満▽ほとんど週に1度▽週に数回だが毎日ではない▽1日1度以上、の4段階で低い順から1~4点をつけます。

各項目で「重症度」と「頻度」の点数の掛け算値を算出し、これを合計した得点は0~144点となります。点数が高いほど、BPSDの重症度が高いという判定になります。

ここまではNPIについてですが、NPI-NHはさらに各項目に対する介護スタッフの職業的負担度を0点(全く負担を感じない)、1点(ごく軽度)、2点(軽度)、3点(中等度)、4点(重度)、5点(非常に重度あるいは極度)の5段階で評価します。合計は0~60点となります。NPI-NHでは「重症度」×「頻度」と「職業的負担度」は分けて利用します。前者は純粋にBPSDの重症度判定に用いますが、「職業的負担度」は介護者支援、ケア優先順位付け、介入効果判定に活用されます。