認知症そのものの診断ではなく、重症度を評価する検査には「認知症臨床評価尺度」や「ADAS-Cog(Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive subscale)」、「FAST(Functional Assessment Staging)」があります。

認知症臨床評価尺度(Clinical Dementia Rating)

認知症そのものの診断ではなく、重症度を評価するスケールとして使われています。日常生活への影響を重視した評価が特徴です。評価項目は(1)記憶(2)見当識(3)判断力・問題解決(4)社会適応(5)家庭生活・趣味(6)介護状況の6項目について5段階の重症度評価をします。重症度評価の5段階はCDR 0(正常)、CDR 0.5(軽度認知障害の疑い)、CDR 1(軽度認知症)、CDR 2(中等度認知症)、CDR 3(重度認知症)となっています。

具体的な判定方法ですが、この検査は観察式と言われ、患者の様子を医療者が直に観察したり、家族や介護者からのヒアリングに基づき評価をします。6項目について重症度の5段階に応じた症状の説明表があり、それを各項目で判定します。各項目とも重症度が一致した場合はそれがそのまま患者の重症度になりますが、実際にはそうはならないケースが起こり得ます。たとえば記憶ではCDR 1、見当識ではCDR 0.5などと項目によって判定が異なる場合などです。この時の判定方法は、記憶障害での判定をまずは重視し、記憶障害以外の少なくとも3項目で記憶障害と同じならば記憶障害での重症度、記憶障害以外の3項目以上が記憶障害の重症度より高ければその高い重症度、記憶障害以外の3項目以上が記憶障害の重症度より低ければその低い重症度が、それぞれの患者の重症度となります。

この検査の欠点は、かなり定性的な評価であるため、評価結果に曖昧さがあることです。たとえば1人の患者を2人の医師がそれぞれ独立して判定を行うと評価が違う可能性があります。

この欠点を補うために用いられるのがCDR-SB(Clinical Dementia Rating Sum of Boxes)です。これは前述の5段階評価をスコア化するものです。具体的には、たとえば記憶障害でCDR 0.5に該当すると判定した場合に記憶障害のスコアを0.5点とする形で、6項目すべてを点数化します。ちなみに介護状況の項目では、CDR 0.5(軽度認知障害の疑い)は存在せず、4段階評価となります。CDR-SBは6項目の合計スコアで、0点を正常、0.5~4点を軽度認知障害の疑い、4.5~9.0点を軽度認知症、9.5~15.5点を中等度認知症、16~18点を重度認知症と判定します。

ADAS-Cog(Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive subscale)

アルツハイマー型認知症の認知機能の症状の変化を詳細に評価し、認知機能障害の重症度を評価するための標準的なスケールです。臨床試験や診療現場で広く使われており、軽度~中等度AD患者の変化を検出するのに有用です。特に臨床試験での治療薬の効果判定では頻繁に使用されます。

質問式検査で検査時間は30~40分かかるとされ、簡易検査には不向きです。また、採点は各項目のミスや障害の程度に応じて点数が加算される「減点法」です。評価項目が問題なくこなせた(障害がない)場合は0点で、障害の程度によって各項目の点数が決まります。評価項目は11項目あり、最重度の場合は最大点数の70点となります。一般に軽度が22.9±8.9点、中等度が38.6±9.8点、重度が54.8±7.6点といわれています。

言語記憶(言えなかった単語の数がそのまま点数となる。最大10点)

カードに書かれた単語10個を1個ずつ2秒ずつ被検者に提示し読ませたあとに覚えているものを言ってもらう。これを単語の順序は同じまま3回繰り返し、各回の正解数を記録し、3回の平均不正解数を得点にする

口頭言語能力 (0~5点、採点基準は以下。自由会話を通して評価)

被検者の発話のみに限定し、言葉の明瞭さ、自分のいうことを他人にわからせるなど発話の質的側面を全般的に評価。

| 0点 | 支障なし |

| 1点 | ごく軽度:面接時の内容について不明瞭あるいは意味不明な箇所が1つあった |

| 2点 | 軽度:面接時の25%以下の内容について発話が不明瞭あるいは意味不明 |

| 3点 | 中等度:面接時の25~50%の内容について発話が不明瞭あるいは意味不明 |

| 4点 | やや高度:面接時の50%以上の内容について発話が不明瞭あるいは意味不明 |

| 5点 | 高度:発話は1~2回、または流暢だが意味不明あるいは無言 |

言語聴覚的理解 (0~5点、採点基準は以下。自由会話を通して評価)

話された言葉を理解する能力を評価する。ただし、口頭命令に対する反応はここでは評価対象としない。

| 0点 | 支障なし : 十分に理解できる |

| 1点 | ごく軽度:了解障害が1~2回 |

| 2点 | 軽度:了解障害が3~5回 |

| 3点 | 中等度:数回の繰り返しや言い換えが必要 |

| 4点 | やや高度:時に正しく応答(「はい」「いいえ」で答えられる質問などに対して) |

| 5点 | 高度:口頭言語機能の低下が原因ではないが、質問に対して、まれにしか適切な反応を示さない |

自発話における喚語困難(0~5点、採点基準は以下。自由会話を通して評価)

後段の手指および物品呼称課題での反応はここでの評価の対象としない。

| 0点 | 支障なし |

| 1点 | ごく軽度:1~2度あるが、臨床的にみて問題がない |

| 2点 | 軽度:迂遠な表現や同義語での置き換えが顕著である |

| 3点 | 中等度:時に喚語困難が起こるが、その語を他の語で置き換えない |

| 4点 | やや高度:頻繁に喚語困難が起こるが、その語を他の語で置き換えない |

| 5点 | 高度:ほとんど意味内容のある発話がない。または話の内容が空虚である、あるいは1~2語文による発語 |

命令への従属(できなかった命令の数がそのまま点数となる。0~5点)

以下の5つの段階の動作を順に口頭で指示し、それを実行する能力を通して口頭言語の聴覚的理解力を評価する。完全に従えた場合のみに正解とする。

第1段階:『こぶしを握ってください』

第2段階:『天井を指差し、次に床を指差してください』

第3段階:『目を閉じたまま2本の指で両方の肩を2度ずつたたいてください.』

第4段階:(鉛筆、時計、白い紙をその順に被検者の前の机の上に並べる)

『鉛筆を白い紙の上に置き、次にもとに戻してください』

第5段階:『時計を鉛筆の反対側に置き, 白い紙を裏返してください』

手指と物品の呼称(0~5点)

被検者の利き手の5指の名前とランダムに提示される12個の物品の名前をたずねる。

| 0点 | 0~2個の不正解 |

| 1点 | 3~5個の不正解 |

| 2点 | 6~8個の不正解 |

| 3点 | 9~11個の不正解 |

| 4点 | 12~14個の不正解 |

| 5点 | 15~17個の不正解 |

構成能力(0~5点)

円、2つの重なった長方形、ひし形、立方体の4種類日図形を模写する能力を評価する。各図形とも2回まで書き直し可。

| 0点 | 4つの図形とも正確 |

| 1点 | 1つの図形だけ不正確 |

| 2点 | 2つの図形が不正確 |

| 3点 | 3つの図形が不正確 |

| 4点 | なぞり書き、囲い込み (手本の上または周りを囲んだり手本の一部を模写に組込む) |

| 5点 | どの図形も書かれていない、またはなぐり書き、図の一部あるいは図のかわりに単語が書かれている |

観念運動機能(できなかった命令の数がそのまま点数となる。0~5点)

便箋、封筒および切手を与え、手紙を出すことを想定して「ここに封筒と手紙があります。これを使って、この手紙を(すでに内容が書かれた便箋を示す)、この人あてに (住所と名前が書かれた紙を示す) 出してもらいます。そのままポストに出せるようにして、私に渡してください」と指示を出す。以下の5段階で動作ができたかを評価する。

第1段階:便箋を折りたたむ

第2段階:便箋を封筒に入れる

第3段階:封筒に封をする

第4段階:封筒にあて名を書く

第5段階:封筒に切手を貼る

見当識(誤答1つにつき1点、0~8点)

質問項目例:年月日、曜日、場所など8問

単語の再認(誤答につき1点、0~12点)

具体的な単語が1語ずつ書かれた12枚のカードを1枚ずつ被検者に提示し声を出して読ませる.。次に被検者が見ていない新たな単語の書かれたカード12枚を混ぜた計24枚のカードを1枚ずつランダムに提示し、最初に提示した単語か否かを識別させる。最初に提示した12個の単語についてその正解数を記録する。これを3回繰り返し、3回の平均不正解数を得点とする。ただし、新しい単語12枚のカードを混ぜる時は各回とも違うものを使う。

テスト教示の再生能力 (単語再認課題施行時に評価)

10の単語再認の1回目で被検者が教えた内容を覚えているかどうかを評価。答えが正解であるか不正解であるかは問題としない。「この言葉はいま読んだ言葉のなかにありましたか?」(1~2つめ目の単語を問う際の教示)「これはどうですか?」(3つ目以降の単語を問う際の教示)と問われた際に被検者が「はい」または「いいえ」と答えれば反応が適切とみなす。もし、反応がなければ教示を繰り返す。

| 0点 | 支障なし |

| 1点 | ごく軽度:1度だけ忘れてしまった |

| 2点 | 軽度:2度思い出させる必要がある |

| 3点 | 中等度:思い出させる必要がある |

| 4点 | やや高度:5~6度思い出させる必要がある |

| 5点 | 高度:7度以上思い出させる必要がある |

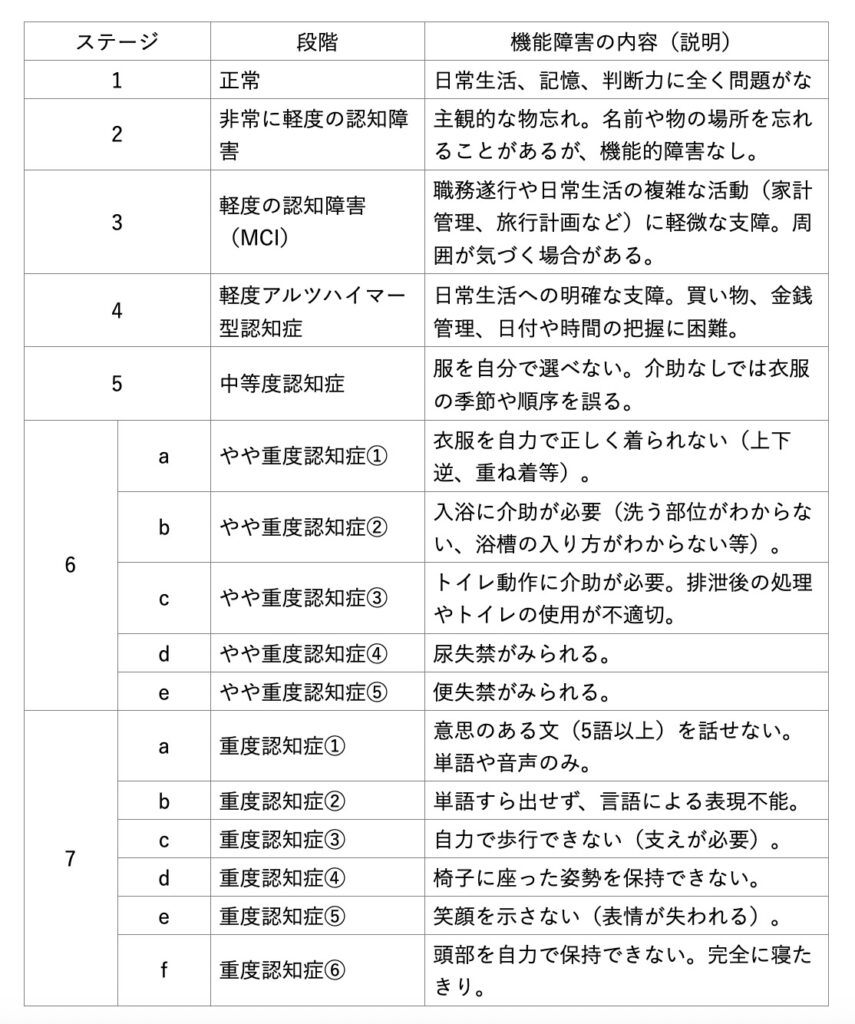

FAST(Functional Assessment Staging)

アルツハイマー型認知症の進行段階を7段階に分類する観察式の評価尺度です。これまで紹介した評価尺度との大きな違いは、認知機能そのものよりも日常生活機能や生活自立能力に着目し、その低下度合いから重症度を判定する点です。

主要な分類はステージ1~7の7段階ですが、ステージ6についてはさらに5段階、ステージ7については6段階に分かれており、両者はアルファベット表記が進んだものほど重症となります。判定表は以下の通りです。

なお、CDRとの相関については、ステージ1~2がCDR 0、ステージ3がCDR 0.5、ステージ4がCDR 1、ステージ5がCDR 2、ステージ6がCDR 2~3、ステージ7がCDR 3とされています。