認知症の画像検査で最も一般的なのは、CT検査(コンピュータ断層撮影)とMRI検査(磁気共鳴画像)です。このうち最終の確定診断にはMRI検査が行われることが一般的です。CT検査とMRI検査はそれぞれ検査の特徴とそれに伴う長所、短所があり、それに応じて使い分けがされます。

CT検査

X線を使って脳の断面を撮影する検査です。検査を受ける人は検査台に仰向けに横になったうえで頭部を固定したのち、ガントリと呼ばれるX線を発するドーナツ型の装置の穴の中を検査台が移動して画像を撮影します。検査時間そのものは約5-10分で終了します。このため多くの医療機関では、受診時に特別な検査予約がなく実施できます。

脳内出血や脳腫瘍、骨折の有無などは画像を得ることでその場で迅速な診断がほぼ可能です。このため脳梗塞や脳出血による血管性認知症の診断、脳腫瘍、正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫などが原因の認知機能低下とアルツハイマー型認知症との鑑別診断には効果を発揮します。また、アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症に伴う比較的大きな脳委縮は確認できます。

一方、細かな病変の確認には不向きで、かつ検査に伴う放射線被ばくが避けられないという点がデメリットです。ただし、前述のように短時間で行えるため、長時間安静ができない人や閉所恐怖症の人には向いています。

さらに心臓の病気が原因でペースメーカー、人工心臓弁、冠動脈ステントが入っている人、脳動脈瘤があり脳動脈クリップが入っている人、人工関節や人工内耳の手術を受けた人、避妊リングが入っている人など、金属製品がある場合はそもそもMRI検査ができません。

MRI検査

確定診断に主に用いられるMRI検査は強い磁場と電波を使って脳の詳細な画像を撮影する検査です。CT検査のところで説明したように体内に金属の装置などがある場合は行えません。これは磁場を利用するため、装置に金属類が引き付けられ、壊れてしまう危険があるほか、電波を使うため金属類は加熱で強い熱を持つためです。

実際の検査ではアクセサリー、時計、補聴器など金属類を外したうえで検査台に横になり、ヘッドコイルで頭部を固定後に検査台が磁場を作り出すコイルが内蔵された円筒形の装置の中に自動で移動し、そこの中で約30~60分間安静にします。この間の安静が保てない人はこの検査は不向きです。

また、検査中は装置の電流がオンオフを繰り返し、磁場を変化させるために空気の大きな振動音がずっと耳に入ってきます。閉所に固定されてこのような音を聞かされるので閉所恐怖症の人に対しては、耳栓や目隠しを使って検査を行うこともあります。また、どうしても耐えられないことを想定して緊急の呼び出しスイッチも持たされます。

このような短所はありますが、MRIは放射線被ばくがなく、CTよりも空間分解能が高いため詳細な情報が得られます。具体的にはアルツハイマー型認知症での海馬・内嗅皮質・側頭葉内側の萎縮、血管性認知症での微小脳梗塞やラクナ梗塞、白質病変、脳出血の既往、レビー小体型認知症での後頭葉の灰白質萎縮、血管病変の合併確認、脳幹や基底核の形態などが評価可能です。

MRI検査の画像は撮影方法により、萎縮状態など脳の解剖学的構造を詳細に描出する「T1強調画像」、浮腫や梗塞、脳室の拡大など病変部位を明瞭に描出する「T2強調画像」、脳脊髄液の信号を抑制して血管性の変化や微小梗塞などの病変を強調して描出する「FLAIR画像」があります。

SPECT検査(単一光子放射断層撮影)

ガンマ線と呼ばれる放射線の一種を含む放射性医薬品を静脈注射し、体内から発せられるガンマ線の信号をガンマカメラと呼ばれる検出器で2~3方向から捉え、それをコンピューター上で再構成して脳の血流状態を画像化する検査です。この画像をシンチグラムと呼ぶため、俗にシンチグラム検査とも呼ばれます。

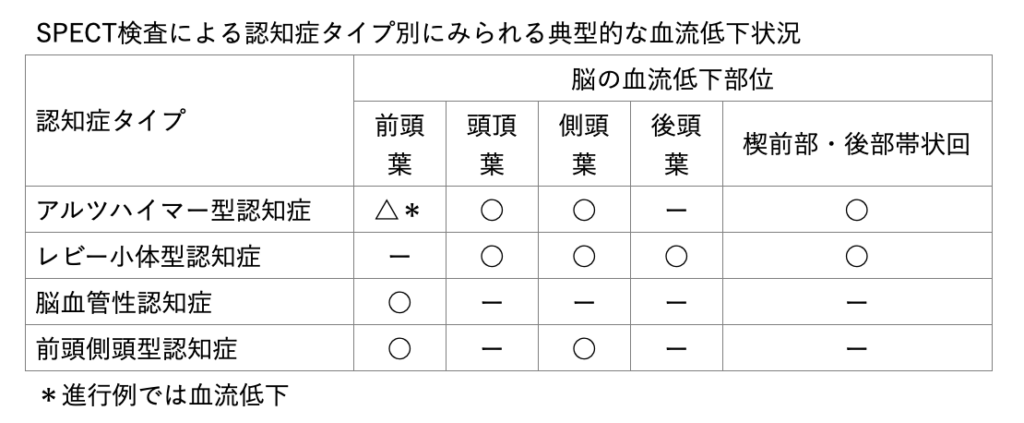

この検査で脳の各部位の血流分布を可視化し、血流異常(低下)部位の違いで認知症のタイプ鑑別や病変の早期発見につなげます。

実際の検査ではこの検査で使用する放射性医薬品を静脈注射後、検査台に横になりSPECT装置で画像を撮影します。2方向撮影の場合、ガンマカメラは患者の頭部の周辺をグルグルと回転しながら画像を撮影します。3方向撮影の際は、ガンマカメラを組んで三角柱型にしたものに頭を入れて撮影します。撮影時間は約20~30分です。認知症タイプ別の脳血流低下の特徴は以下の票のようになります。

なお、レビー小体型認知症が疑われる場合は、通常の脳血流状態を評価する脳血流SPECT検査に加え、脳のドパミン神経の変性や脱落状況を評価するドパミントランスポーターSPECT(DAT-SPECT)検査も行われます。この検査では、専用の放射性医薬品投与から撮影開始まで3時間を要します。また、一部の抗うつ薬はドパミン神経細胞への放射性医薬品の集積を上昇・低下させる恐れがあるため、検査前の休薬が必要になります。

PET検査(陽電子放射断層撮影)

放射性医薬品を使って脳の代謝や特定のタンパク質の蓄積を画像化する最先端の検査です。現時点ではアルツハマー型認知症の軽症あるいはその前段階のMCIが疑われる患者に対して承認された抗アミロイドβ抗体の投与適応、あるいは実際に抗アミロイドβ抗体を投与後の治療効果判定のため、アミロイドβの蓄積を調べるアミロイドPETのみが保険適応となっています。アルツハイマー型認知症関連の検査の中では、もっとも早期に診断が下せる検査として知られています。

PET検査同様、画像撮影前にはこの検査に用いる放射性医薬品を静脈注射します。注射後は50~90分、安静にします。その後、検査台に横になり、PET装置で撮影を行います。撮影時間は約30分です。

この検査は日本核医学学会が認定する核医学専門医あるいはPET核医学認定医の資格を持つ医師で、定められた画像読影研修を終了した医師によって画像読影が行われます。このため脳脊髄液検査と同じく現時点では、ほぼ抗アミロイドβ抗体の投与が認められた医療機関でしか実施されていません。

これ以外に研究目的などでは脳内の糖代謝を見るFDG-PET検査、脳内のタウタンパク質の蓄積を評価するタウPET検査を行うことがあります。FDG-PET検査では脳内各部のブドウ糖の代謝状態を正しくとらえるために、検査前5~6時間は絶食が必要になります水やお茶などは検査前に飲むことは可能ですが、ジュースやスポーツドリンクなど糖分を含む飲み物も禁止となります。

FDG-PETでは典型的な特徴として、アルツハイマー型認知症では後部帯状回と頭頂側頭葉、加えて進行期には前頭葉、前頭側頭型認知症では主に前頭葉と側頭葉前方部、レビー小体型認知症では後頭葉で糖代謝低下がみられると報告されています。