厚生労働省老健局は9月に開催された「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」の第5回会合にて、有料老人ホームの入居者像に関する調査結果を公表しました。

29.9%の施設で「中重度・難病者等を中心に受け入れ」

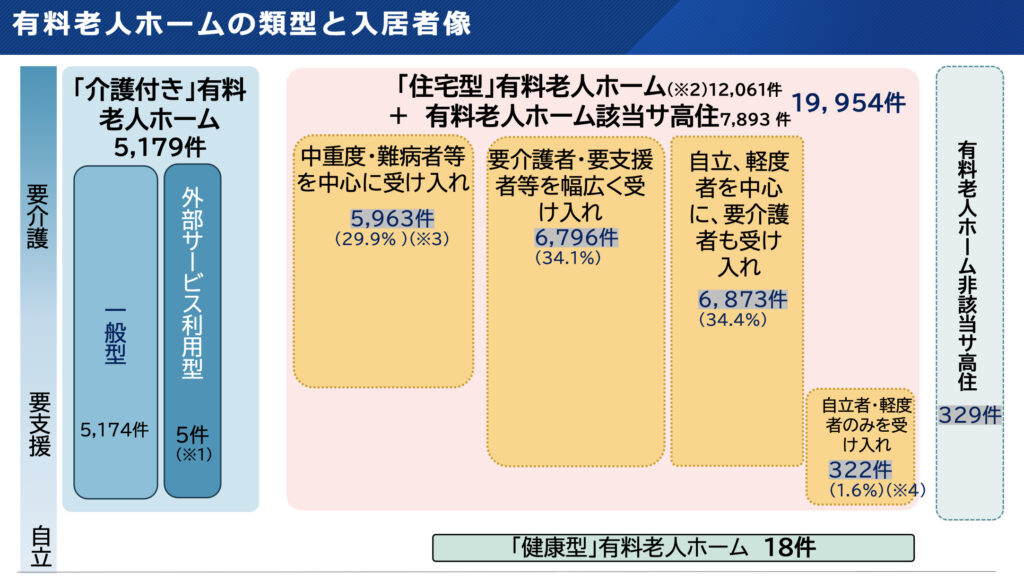

全国の住宅型有料老人ホーム12,061件、有料老人ホーム該当のサ高住7,893件合わせて19,954件に入居者像を確認したところ、29.9%の施設で「中重度・難病者等を中心に受け入れ」、34.1%の施設で「要介護者・要支援者等を幅広く受け入れ」、34.4%の施設で「自立、軽度者を中心に、要介護者も受け入れ」と回答がありました。

特養などとの現行制度との比較・問題点

同検討会では、現行制度との比較や課題なども整理して提示されました。

特養は、原則要介護3以上の高齢者が入所して包括的に介護等のサービスを受ける「施設サービス」であり、特定施設は、介護の付いた住まいとして、認知症グループホームと同じ「居住系サービス」に分類されます。一方、住宅型有料老人ホームは、介護が付いていない、生活支援付きの住まいとなっています。

人員配置面でも、特別養護老人ホームは、中重度者向けの入所施設であり、3:1の介護・看護職員と医師の配置が求められる一方、住宅型有料老人ホームは、法令上の規定はないが、標準指導指針において入居者の実態に即し、夜間の介護・緊急時に対応できる数の職員を配置することとしており、自治体の指導指針において、夜間(24時間)の配置を求めている例も半数以上の自治体で見られます。サ高住(有料老人ホームに該当するサ高住を含む。)においては、状況把握・生活相談を行うため、少なくとも日中は、医療・介護の有資格者を置くことを求めています。

特別養護老人ホームや特定施設に対しては、介護保険法上、介護職員や介護サービスの内容に関して都道府県等への報告が義務づけられています。住宅型有料老人ホームについては、老人福祉法に基づき有料老人ホーム情報の都道府県知事等への報告義務はある一方、介護サービス情報(提携介護事業所や入居者の介護度等に関する情報等)については、標準指導指針に規定されているものの義務とはなっていません。

特別養護老人ホームの開設にあたっては老人福祉法上の「認可」及び介護保険法上の「指定」を、特定施設は介護保険法上の「指定」を受けなければ事業を行うことができず、また、指定権者である都道府県等において、欠格事由や連座制、総量規制を根拠とする指定・更新の拒否が可能となっている一方、住宅型有料老人ホームは「届出」であり、指導指針等に適合しない場合であっても都道府県等は届出を拒むことができません。

厚生労働省 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会